こんにちは、三原です。

この記事では「ボックス」というセットオフェンスをわかりやすく紹介します。

スクリーンプレイをうまく使いたい

少し変わったオフェンス戦術をやってみたい

そんな考えのあなたに役立つ記事です。

動画でわかりやすく解説したYouTubeもあわせてどうぞ!

音声だけ聞き流しても学べるように、工夫して作ってあります。

ちなみに、セットオフェンスの全体像については、こちらの記事をぜひどうぞ!

ボックスセットの特徴は「せまさ」

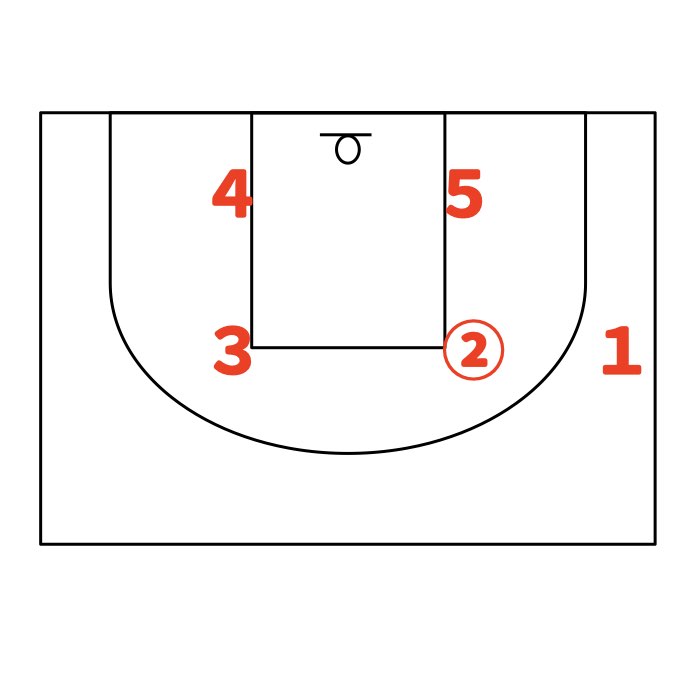

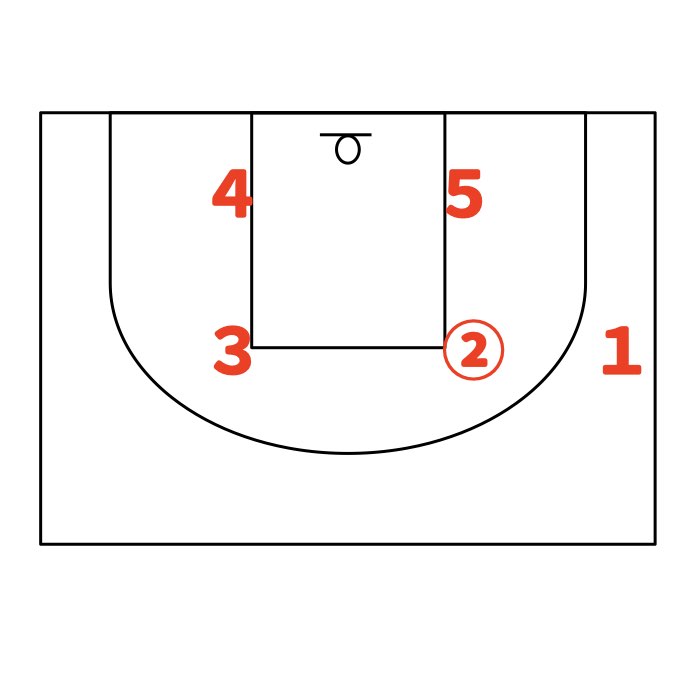

ボックスセットとは、このようにインサイドに4人立つオフェンスです。

4人も中に立てば、もちろんスペースはせまくなります。

ふつう、バスケットボールのオフェンスはスペースが広い方がうまくいきやすいものです。

なので、せまいということはデメリットになるはずです。

しかし、ボックスセットはあえてせまくするところが魅力です。

というのも、オフェンスがせまくなれば、当然ですがディフェンスもせまくなる。

つまり、ディフェンスにとっては逃げ道がなくなるんです。

あえてせまくすることで、スクリーンプレイがかかりすくなる。それがボックスセットの特徴です。

なので、ボックスセットのプレイは、スクリーンを連続でかけることが多くなります。

この記事では、代表的なプレイを2つ紹介しましょう。

- フレックス

- ジッパー

この2つです。

具体例①フレックス

フレックスは、世界で最も有名なマンツーマンオフェンスです。

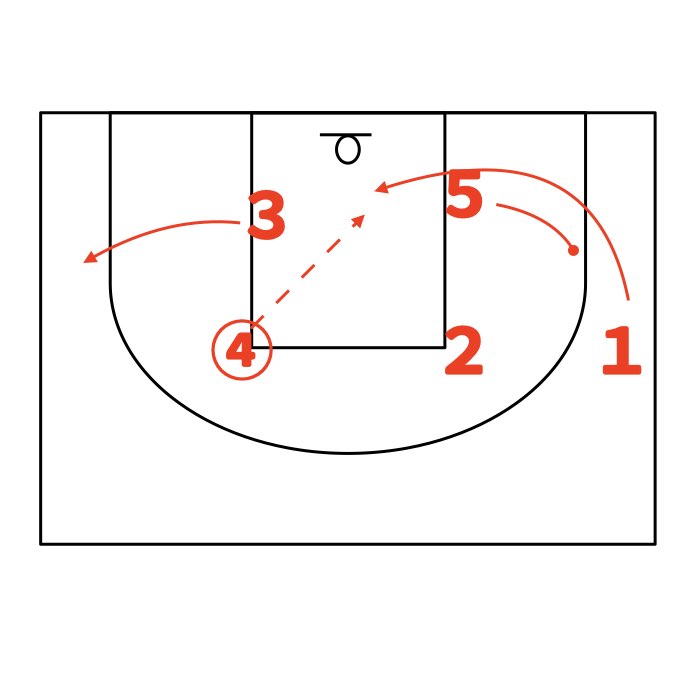

まず、このようにボックスセットに立ちます。

- ボールのあるサイドに3人

- ボールのないサイドに2人

このポジションが基本形です。

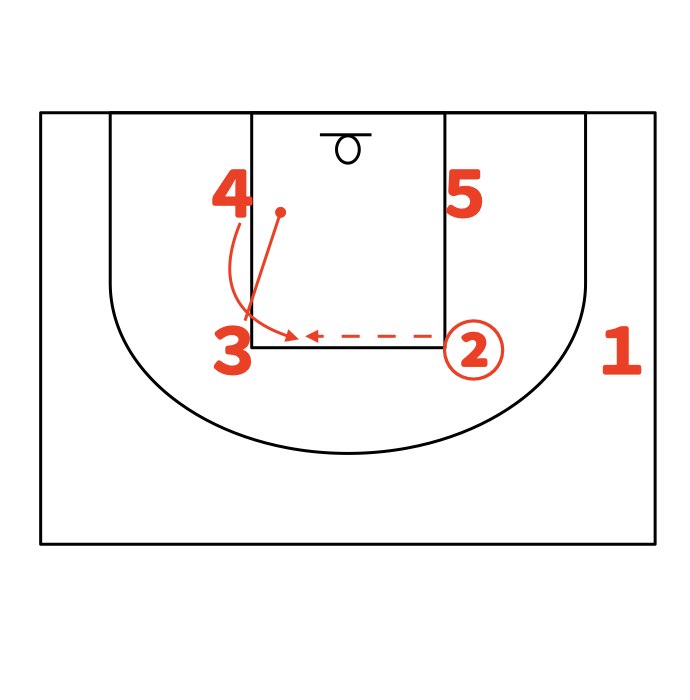

そして、オフボールのサイドから動き出します。

3が4にダウンスクリーンです。

スクリーンをかけたら、3は外に広がりましょう。

そして、その空いたスペースに、5のスクリーンを使って1が飛び込みます。

さらに、2が5にダウンスクリーンです。

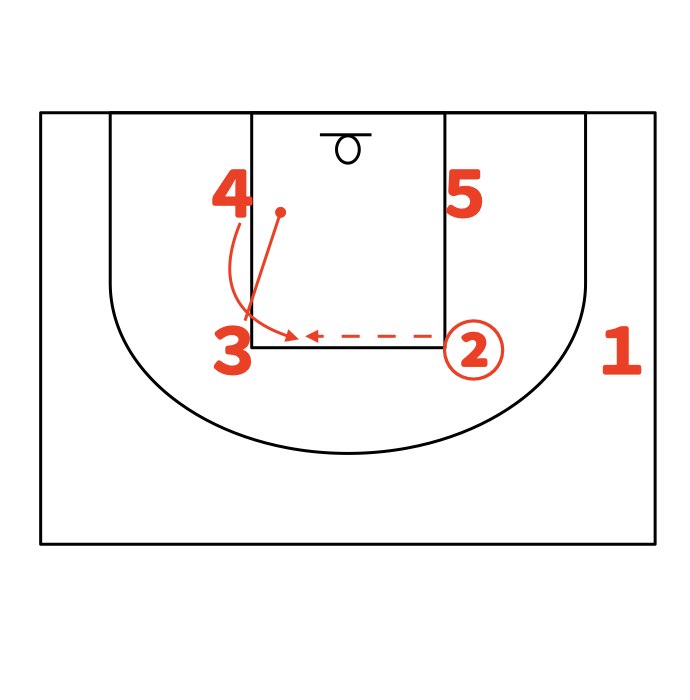

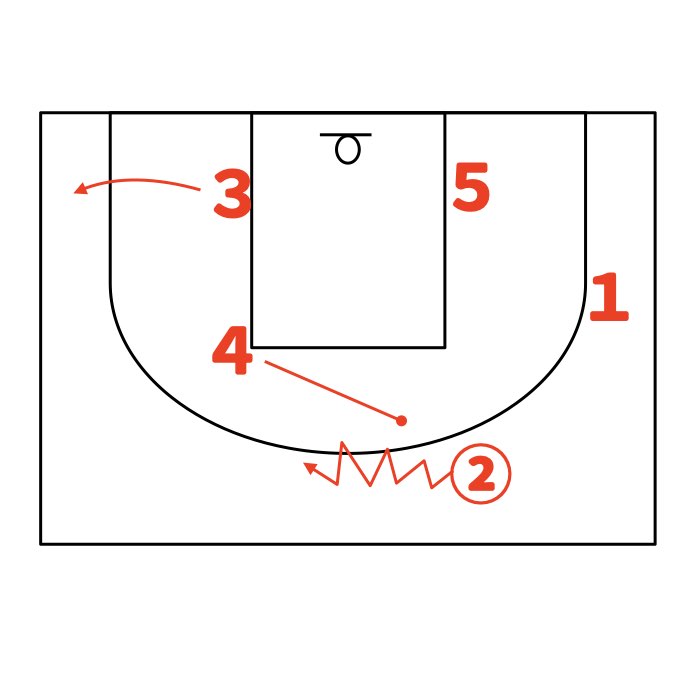

このように

- ダウンスクリーン

- 広がる

- 逆サイドでバックスクリーン

- ダウンスクリーン

- 広がる

- 逆サイドでバックスクリーン

- ・・・・・・・

こういうループをずっと続けるのが、フレックスオフェンスです。

- ドリブルを使わない

- パスをどんどん回す

- スクリーンが連続でとても守りにくい

- ポジションにこだわない

こういう多くのメリットがあるので、昔から今でも世界中で使われているのがフレックスです。

今回は概要だけお伝えしましたが、より詳しくフレックスを知りたい方は、こちらの記事もお読みください。

具体例②ジッパー

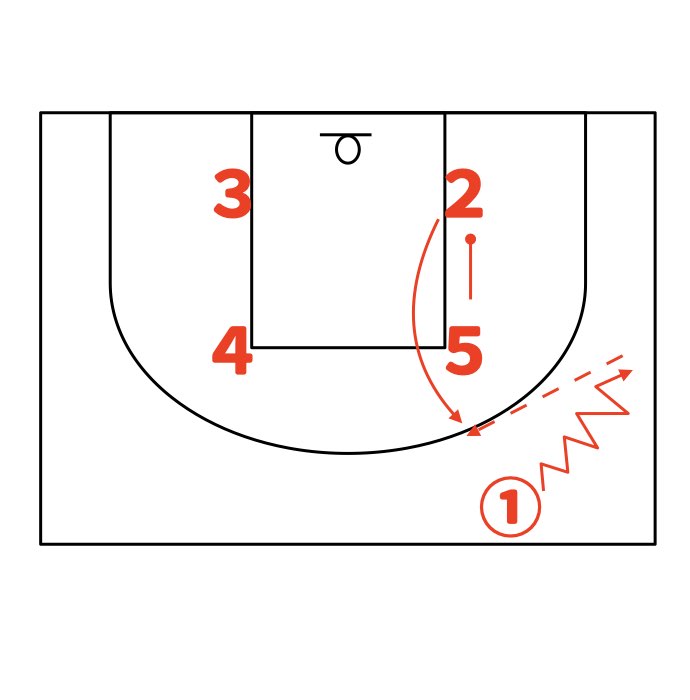

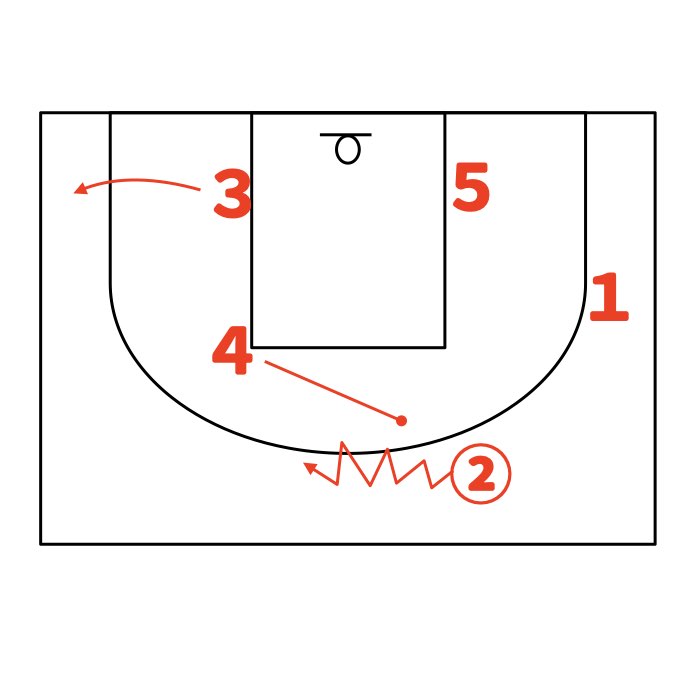

2つめの具体例は「ジッパー」です。

ジッパーとは、カバンや上着についている「チャック」のこと。

チャックを上下させて、開け閉めするような動きのスクリーンプレーを言います。

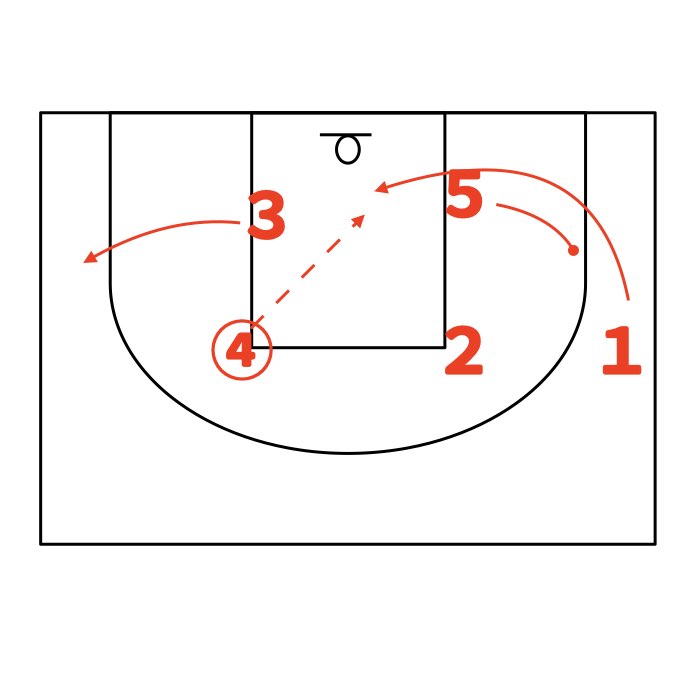

- 1がドリブルで45度まで下りる

- 5が2にダウンスクリーン

- 2が真上に上がってパスをもらう

このとき、5と2が「ジッパー」のような動きってわけです。

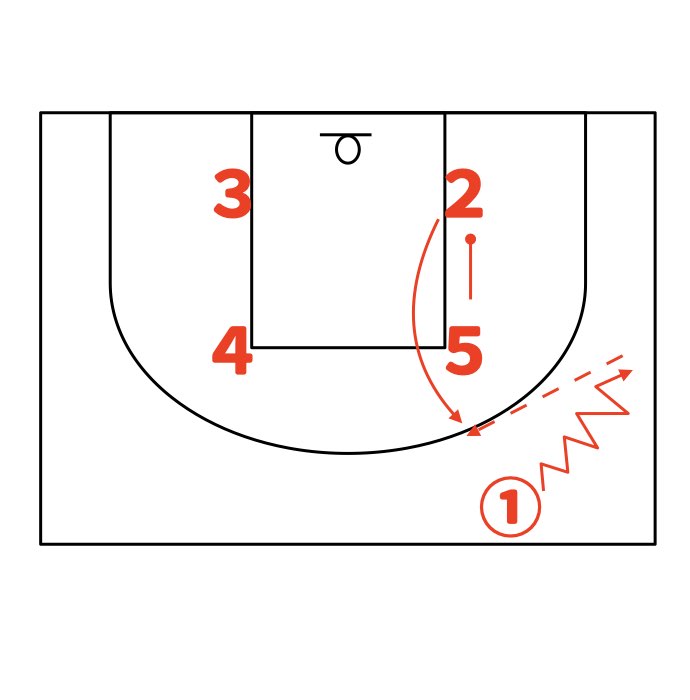

ジッパーのメリットは、ガードポジションでボールをもらったときに、ディフェンスを後追いの状況にできること。

ふつう、トップのガードポジションって、一番きつく守られるところですからね。

それがもらった瞬間から、オフェンス有利な状況を作れるわけです。

このジッパーに続くプレイとしてはいろいろ考えられますが、よくあるパターンは2に4がピック&ロールを仕掛けるプレイでしょう。

2のディフェンスからすると、時間差で別のスクリーンが襲いかかってくるので、すごく守りにくいです。

いろいろ使い道があるジッパースクリーン。ぜひ試してみてください。

ボックスのデメリット

デメリットはなんといっても、せまいことです。

なので、アウトサイドからドライブはまったくできません。

また、制限区域内でのプレイが多いので、身長差も影響しやすく、背が低いチームにはあまり向かないです。

フレックスをやる場合は、コートいっぱいに広がって行ったり、フリースローラインよりも全員が上に上がって「ハイフレックス」をやることもできます。

しかし、原形のボックスセットはせまいプレイです。

ガード主体で、スピードが持ち味のチームがやると、あまり効果がないかもしれません。

まとめ

- ボックスセットはせまいことが特徴

- せまいからスクリーンがかかりやすい

- 代表的なプレイは「フレックス」

- 縦と横のスクリーンを連続して行う

- もうひとつは「ジッパー」

- チャックの開け閉めのように動くスクリーン

- ガードで有利なプレイが作りやすい

- ボックスのせまさはデメリットにもなる

- 外からのドライブは一切なくなる

- スピード重視の小さいチームには向かないかも

というお話です。

記事を最後までお読みくださり、感謝しています!

このブログをお読みのあなたは、きっとバスケの悩み、特にチームづくりのことでいろいろと悩んでいることでしょう。

そんなあなたはぜひ「バスケの大学メルマガ」をのぞいてみてください。

同じように指導に悩み、解決してきたわたしが、チームづくりのノウハウをお伝えします。

最初の1通目で「練習メニューの作り方」という特典動画もプレゼントしてます。