こんにちは、三原です。

リード&リアクトオフェンス。

「読み」と「反応」のオフェンス。

アメリカで話題の、育成年代に向けたオフェンスシステムです。

ミニバスや中学生の指導者の方は、必ずお役に立てると思っています。ぜひこの記事を最後までお読みください。

YouTubeで見たい方は、こちらもどうぞ!

こちらは概要を解説した動画です。

なぜリード&リアクトなのか?

このオフェンスは、アメリカのコーチ、リーク・トーベットさんが開発したものです。

リックさんのツイートはこちら。役立つ動画ばかり。フォローしておくといいですよ。

で、この方が作った「育成年代のためのオフェンス」がリード&リアクトなんです。

いかにメリットを紹介します。

1)システムが柔軟である

リード&リアクトはフォーメーションというより「合わせの原則」を教えるためのシステムです。

なので、あなたのチームにどんな選手がいるのか。それに合わせてシステムを利用することができます。

- センターが2人いるなら、3アウト2イン

- センターが1人なら、4アウト1イン

- 全員アウトサイドの、5アウト

どの形にも応用できます。

多くのフォーメーションは、オフェンスの型が決まっていますからね。でも、リード&リアクトは、自分のチームに合わせて応用できます。

ちなみに、オフェンスの仕組みをもうちょっと詳しく知りたい方はこちらの記事もどうぞ。

https://coach-mm.com/7sets/

2)個人技能を高める

育成年代のためのオフェンスなので、選手の個人技能を高めることが第一に考えられています。

- 全員がドリブルできる

- 全員がパスできる

- 全員がシュートできる

という1対1のスキルを伸ばすことができます。

多くのフォーメーションにありがちなのは、それを教えると「パスばっかり探す」ことです。

リード&リアクトはそれがなくなります。

3)守りにくいオフェンスである

システムそのものが柔軟なので、相手チームからスカウティングされにくいです。

なので、守りにくいオフェンスになることでしょう。

決まりきったパターンではなく、ディフェンスを読んで、反応する。

「じゃんけんの後出し」のようなオフェンスなのです。

デメリットは習得に時間がかかること

手っ取り早いセットプレーではなく、選手を育てるためのシステムです。

なので、「教えれば明日の試合で点が取れる」みたいなプレイではありません。

習得にじっくりと時間がかかるオフェンスです。

むしろ、習得に時間をかけるからこそ、個人が育ち、バスケットボールを理解できる。

そんな忍耐強いコーチングが必要なシステムです。

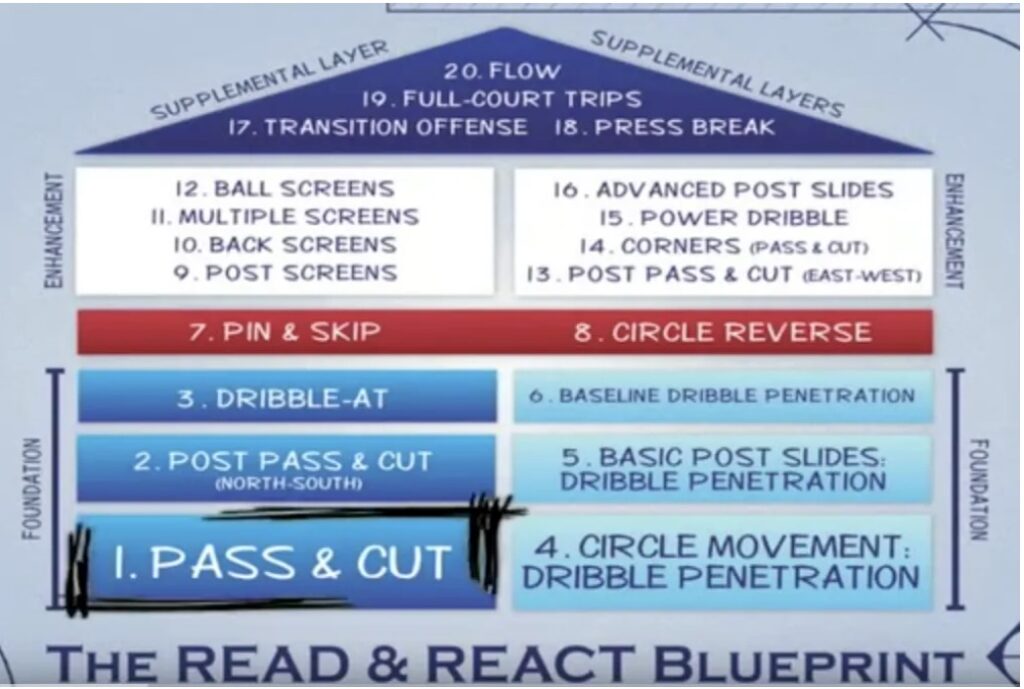

20のレイヤー(層)からなる

さて、このリード&リアクトは20のレイヤー(層)からなっています。

この図を見てください。

下が土台となっていて、上にレベルの高いプレイが積み重なる。そんなイメージです。

順番に解説していきますね。

わたしの経験上、最初の6つのレイヤーだけで、十分に試合になる気がします。

特にミニバスや、初心者が多い中学生のチームならば、6つを完璧にできるだけで十分でしょう。

初級編:6つのレイヤー

では、初級編ということで6つのレイヤー、いきましょう。

- パス&カット

- ポストパス&カット

- ドリブルアット

- サークルムーブ

- ポストスライド

- ベースラインドライブ

この6つになります。

動画でも見てみてください。

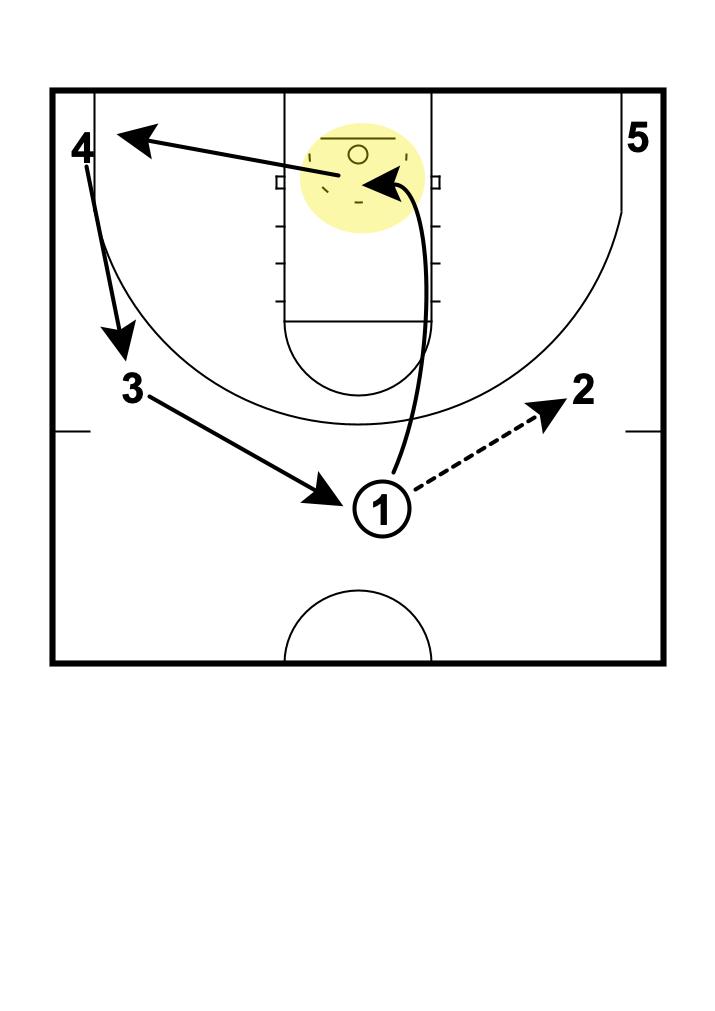

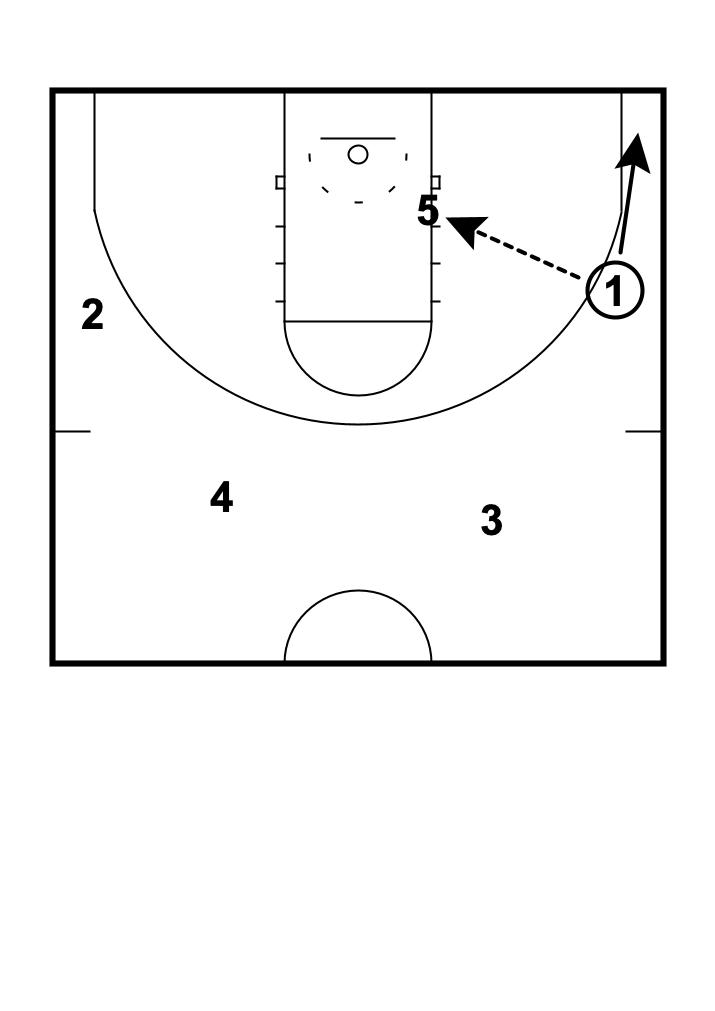

1)パス&カット

パスをしたら、必ずカットしましょう。というシンプルなルールです。

大事なことはカットするときは、ゴール下の「ノーチャージセミサークル」を踏むことです。

ここまで行くと、ディフェンスは必ずついてきます。

ついて来なかったら、パスをもらってシュートしちゃえばいいんですからね。

なので、走り込むときは、ゴール下まで行ってください。

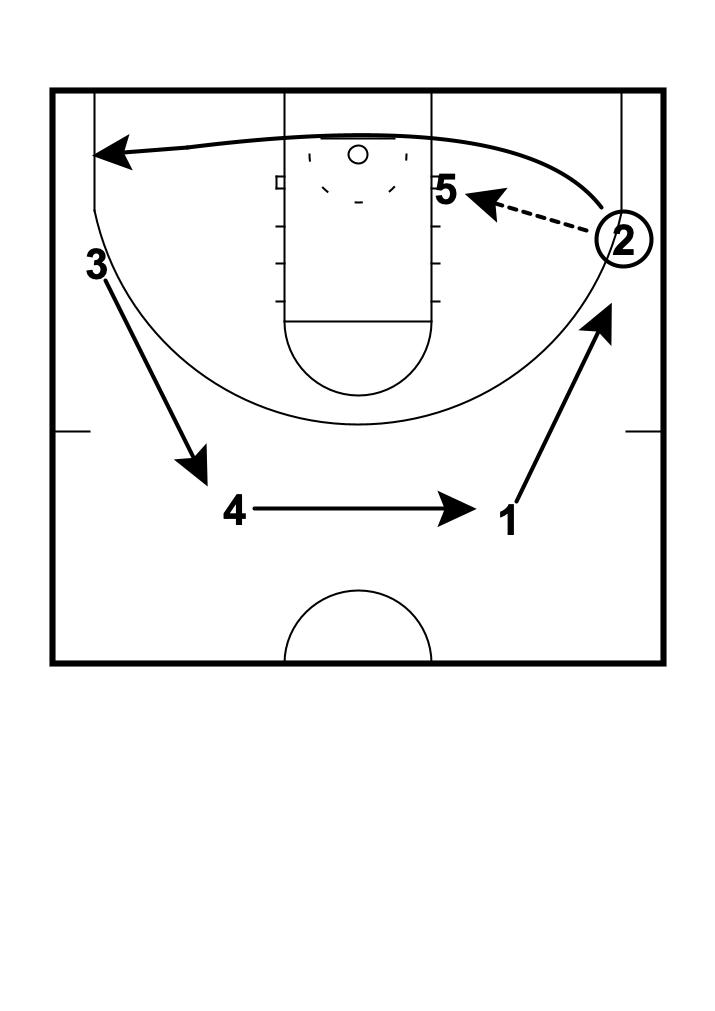

4アウトだったらこんな感じです。

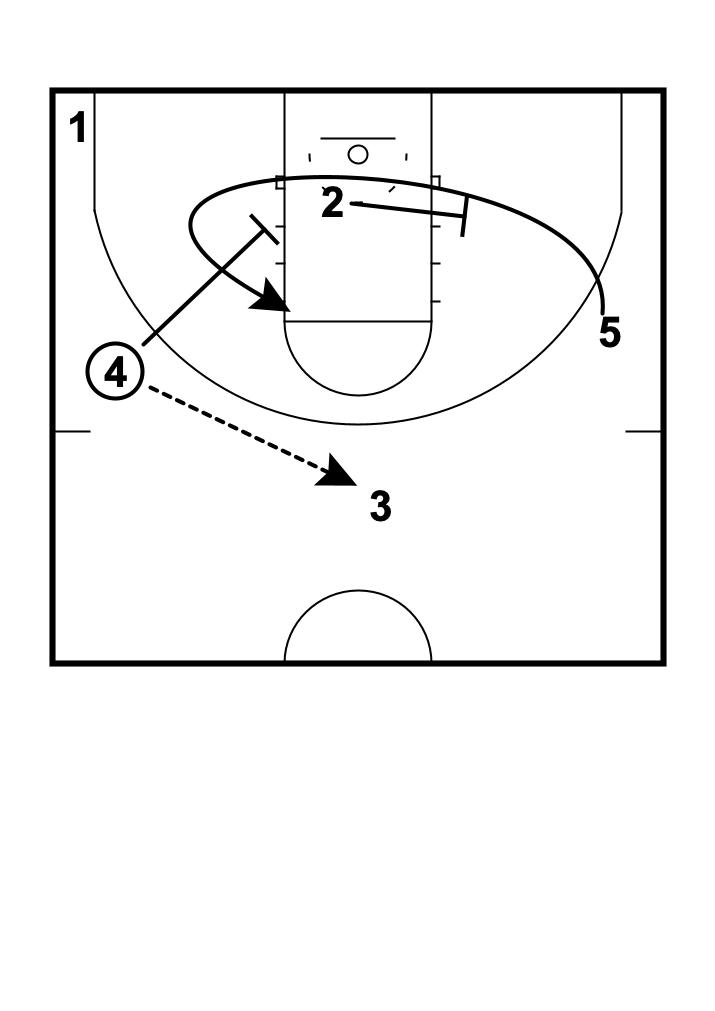

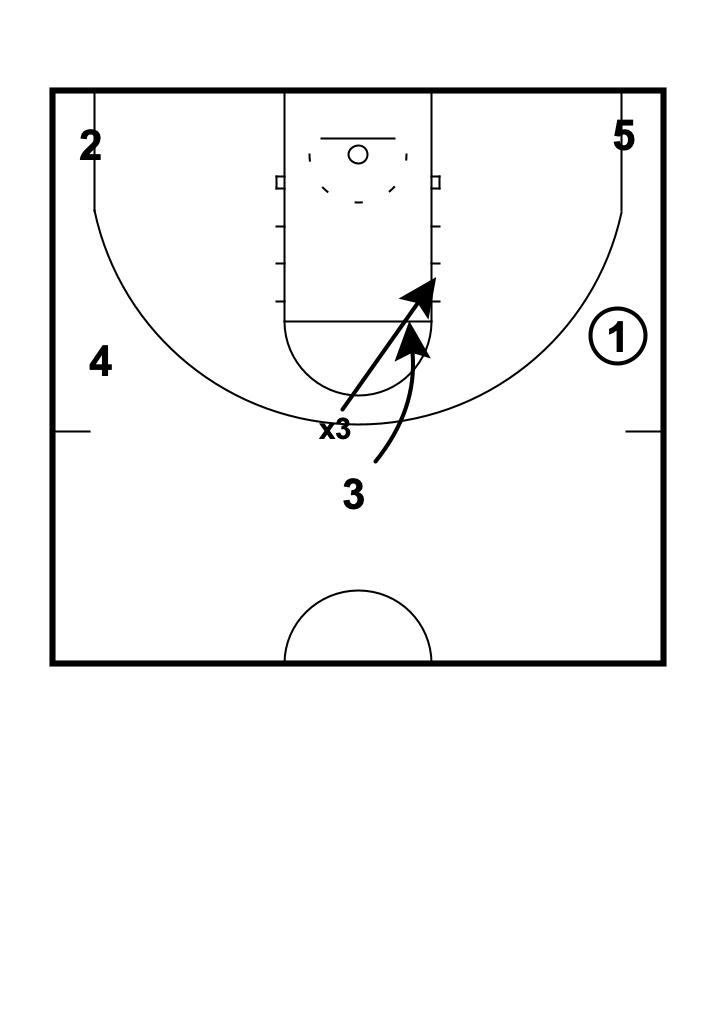

3アウト2インならこちら。

パスしたらカットしましょう。

2)ポストパス&カット

ポストに入れた後もカットしましょう。というルールです。

こうすることで、ポスト周りにスペースができます。1対1がしやすくなるために、立ち止まらずにカットしましょう。

ディフェンスの状況に応じて、ポストマンの左右どちらを通ってもかまいません。

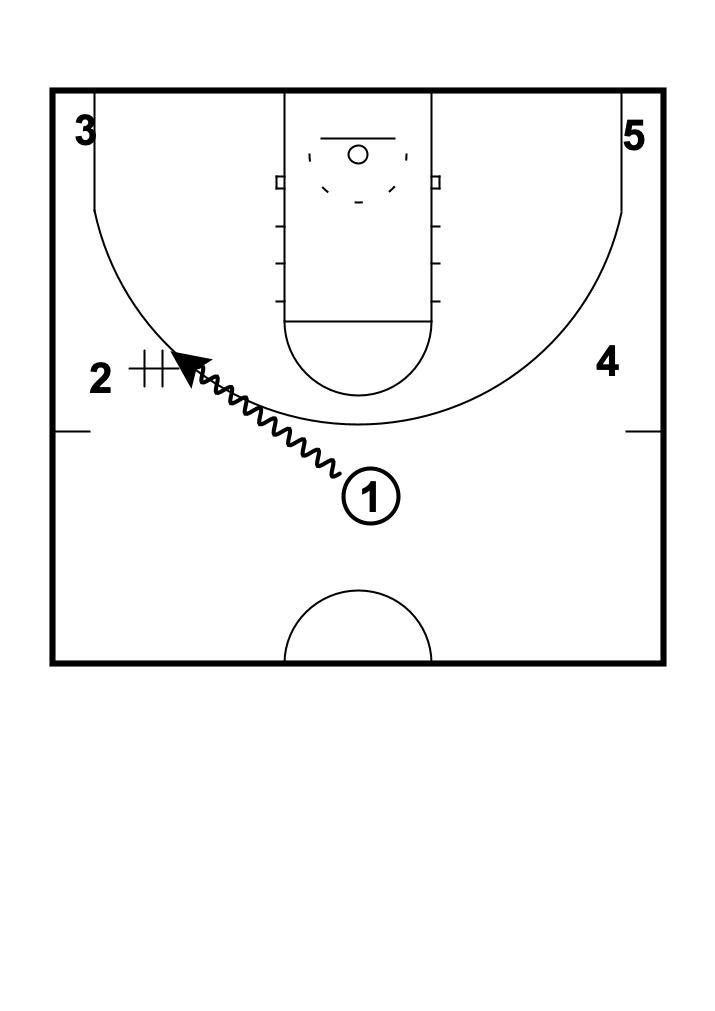

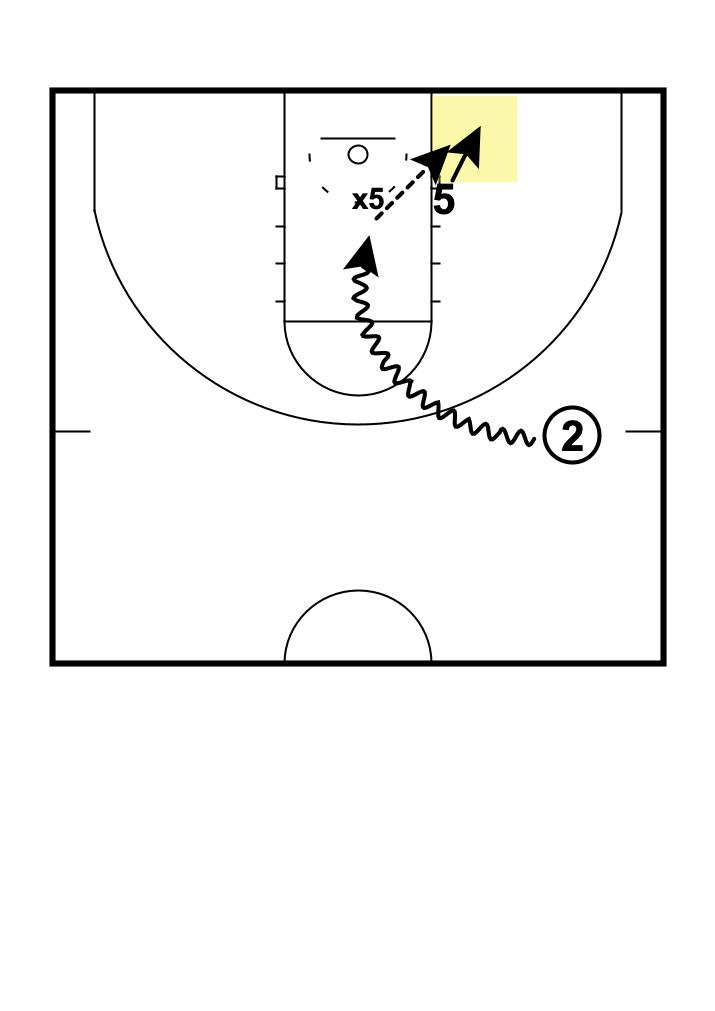

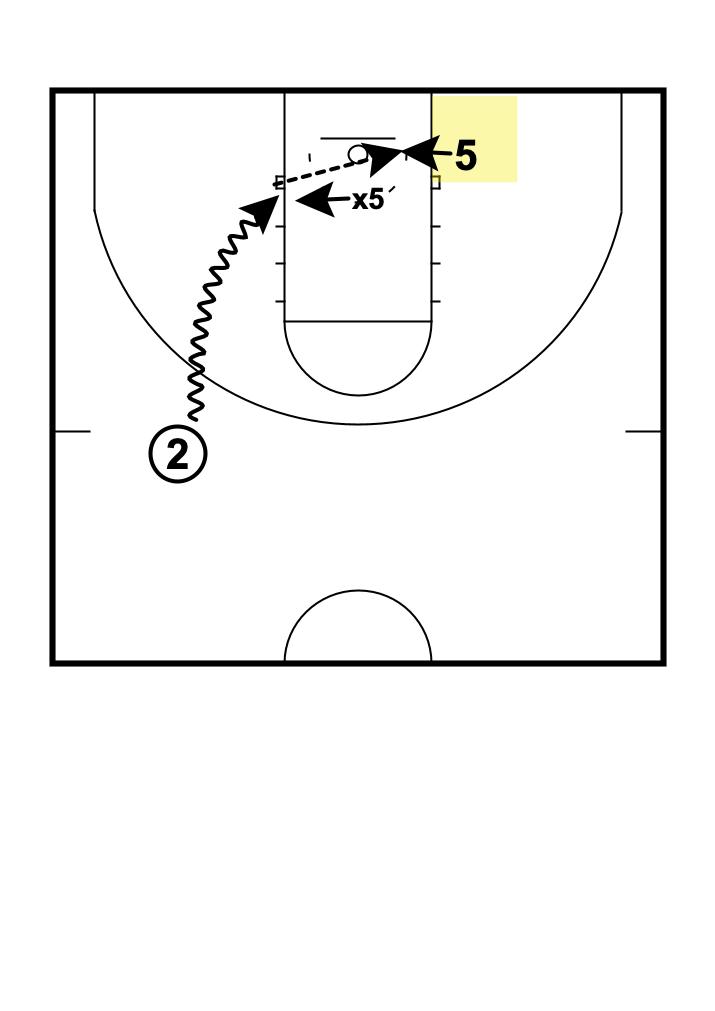

3)ドリブルアット

「ドリブルが自分に向かってきたら、バックドア」というルールです。

これにはちょっと補足をしますね。言葉を覚えてもらいます。

- ノースサウス

- イーストウエスト

- リードライン

という言葉です。

ノースサウスとイーストウエスト

ノースサウスとは「南北」です。

ゴールに向かって「タテの動き」をノースサウスと表現します。

1対1でドライブしてくのは、ノースサウスです。

一方で、イーストウエストは「東西」です。

ゴールに向かってではなく、味方に向かって横にドリブルするのが、イーストウエストです。

なので、ドリブルアットは「イーストウエスト」の動きです。

リードライン

リードラインとは「読みのライン」ってことですが、3ポイントのライン上で、ディフェンスがどこにいるかを読みましょう。ということです。

- ディフェンスが下がっていたら、そのままもらう

- ディフェンスが3ポイントライン上にいたら、バックカット

という判断をするのに、3ポイントラインを目安にしなさい。といことですね。

なのでドリブルアットのプレイは

- イーストウエストのドリブルに対して

- リードラインで判断して

- バックカットに抜ける

という一連の動きになります。

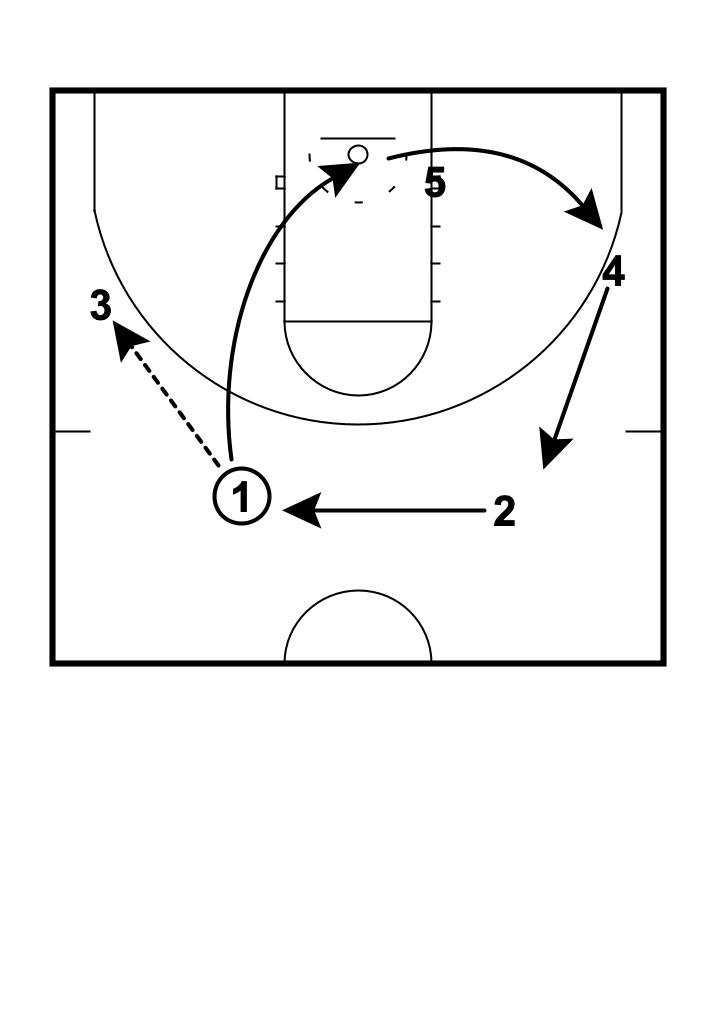

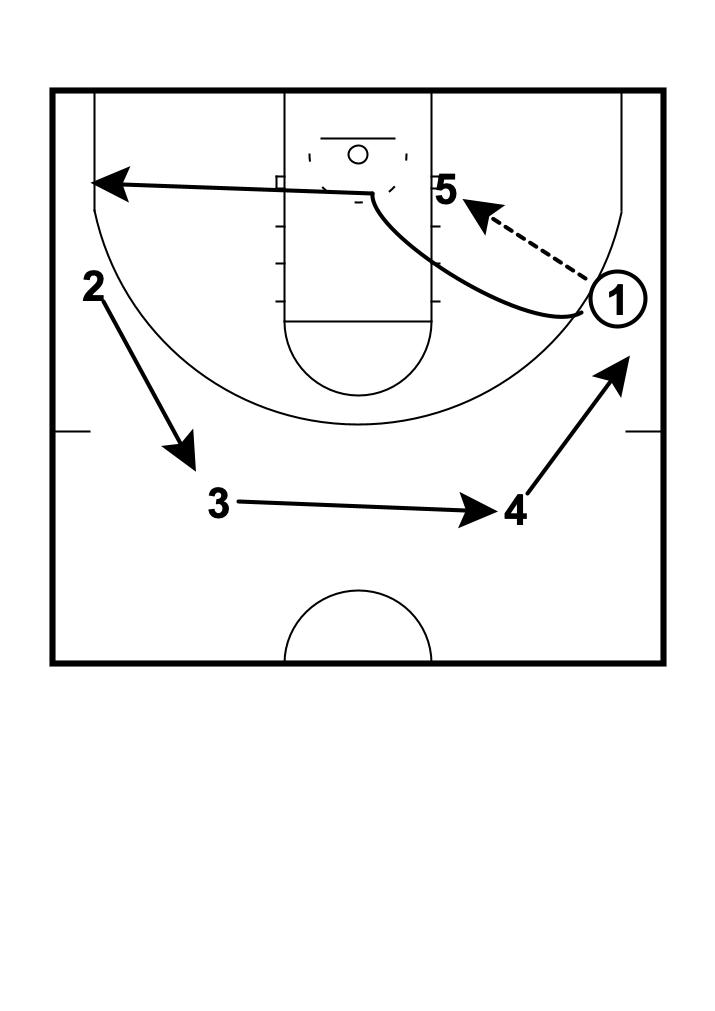

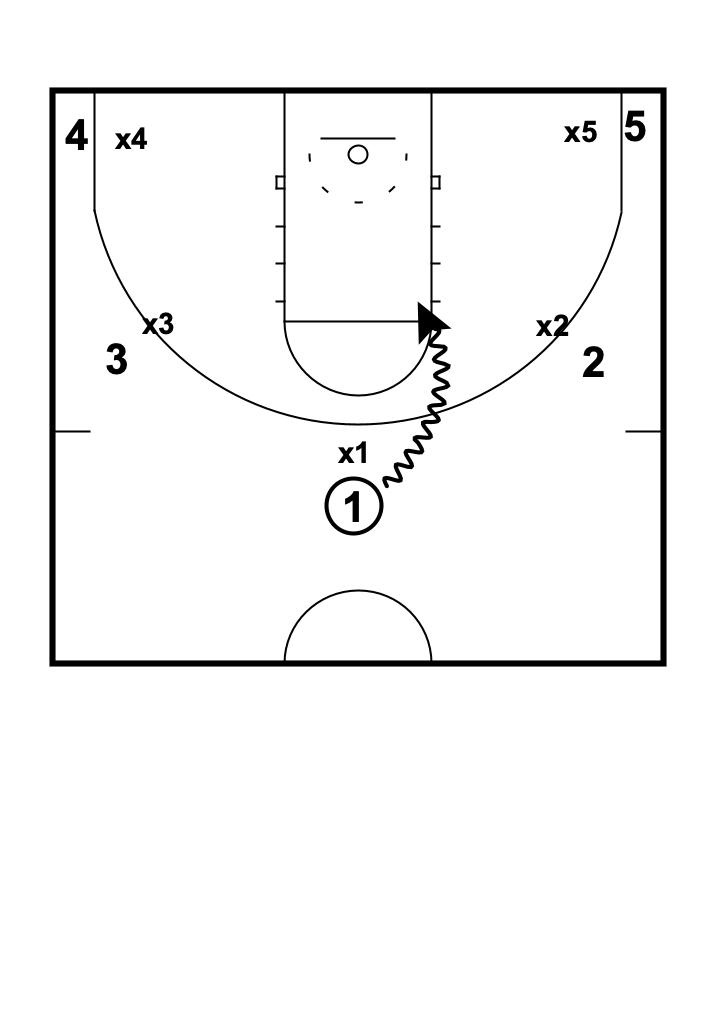

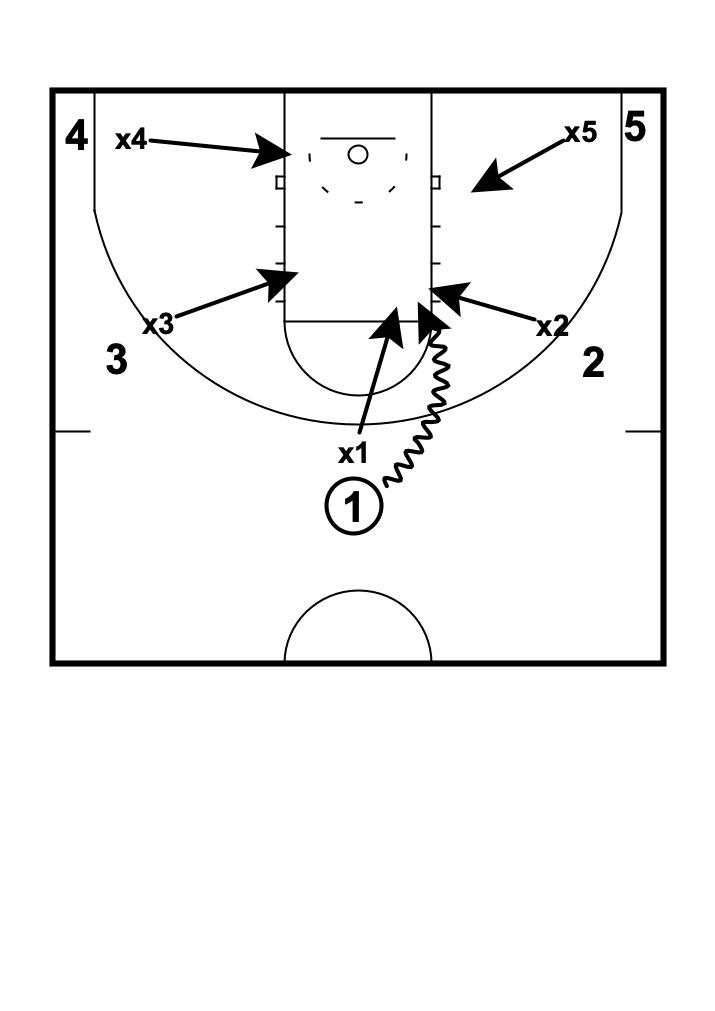

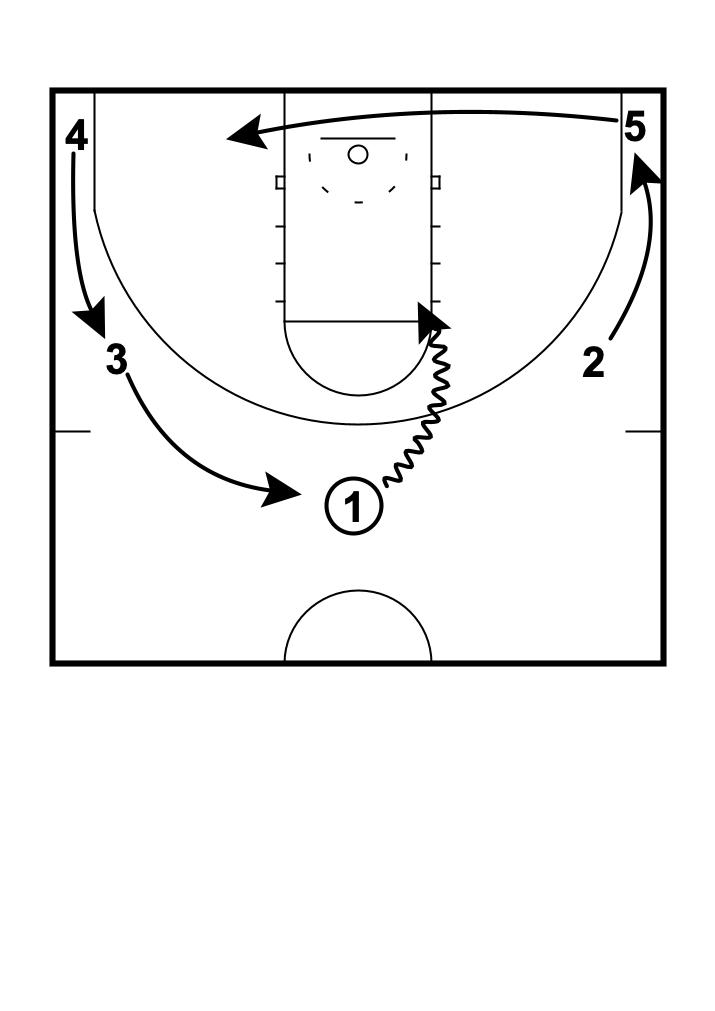

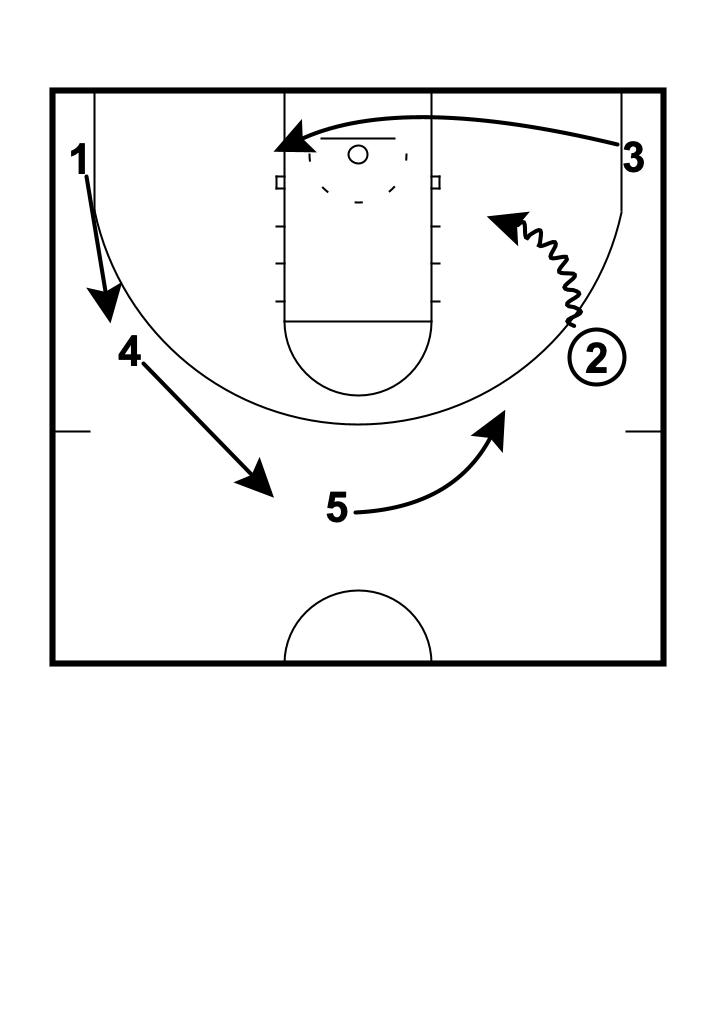

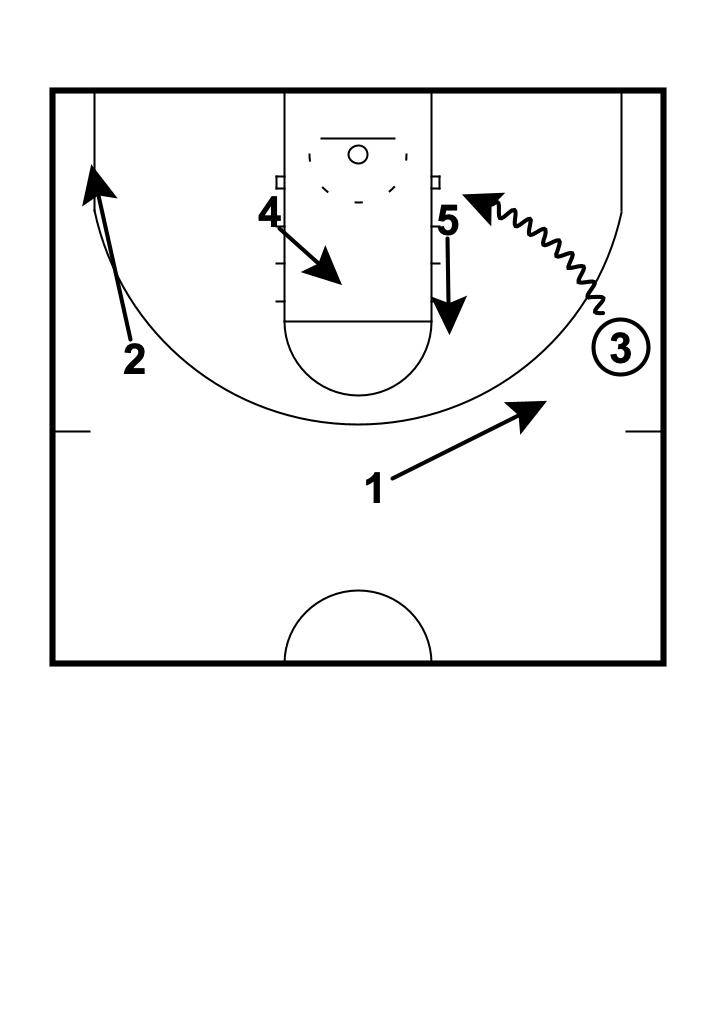

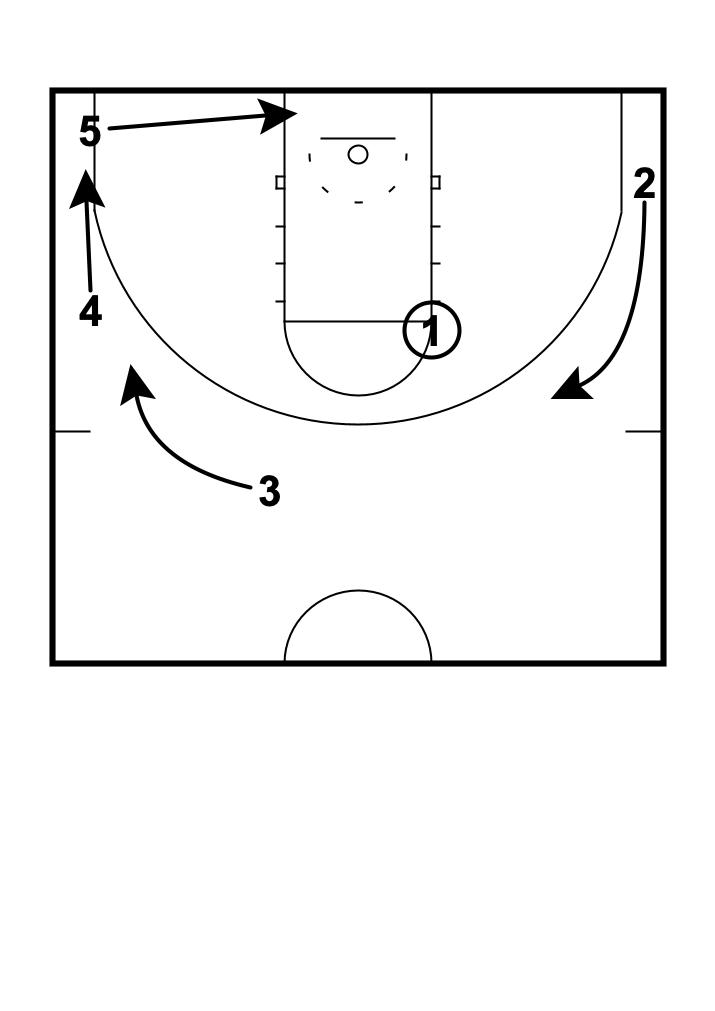

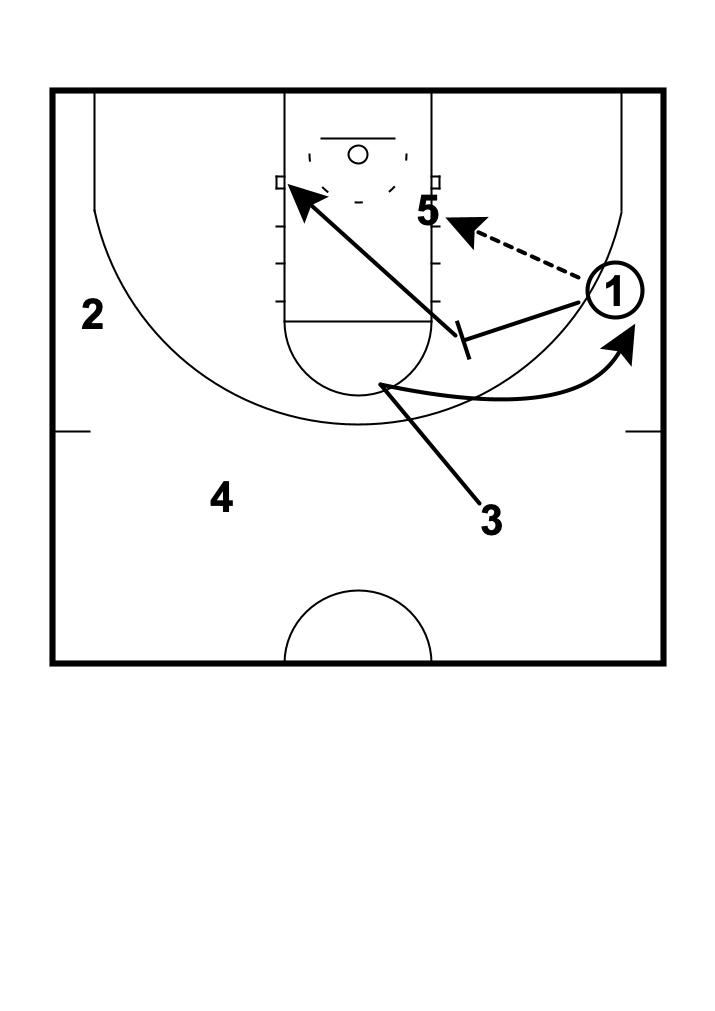

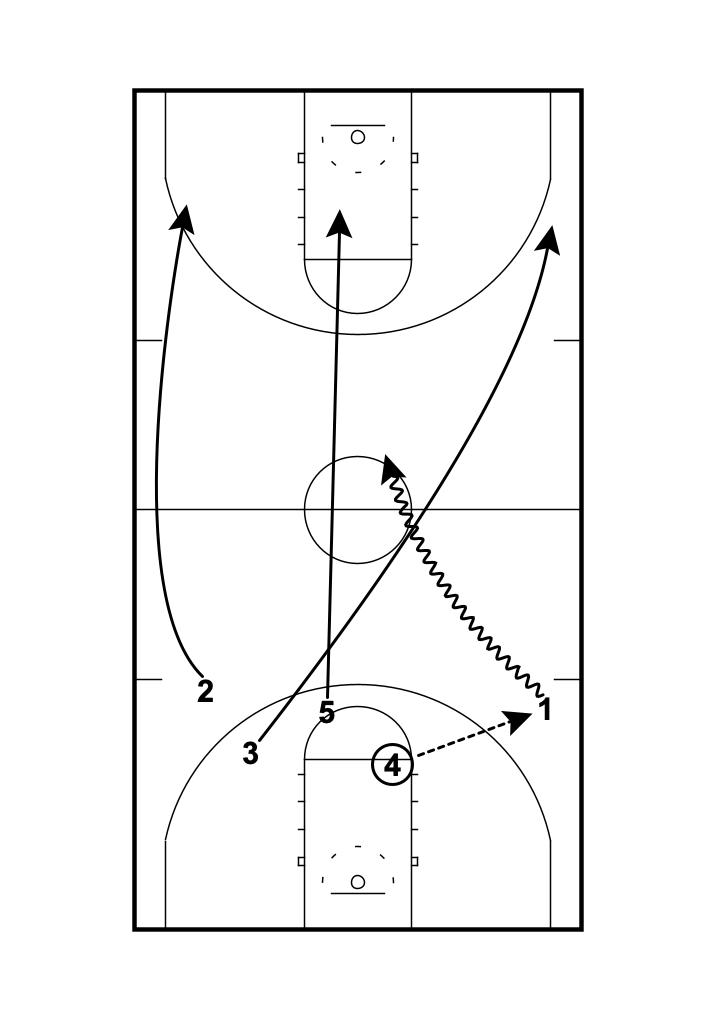

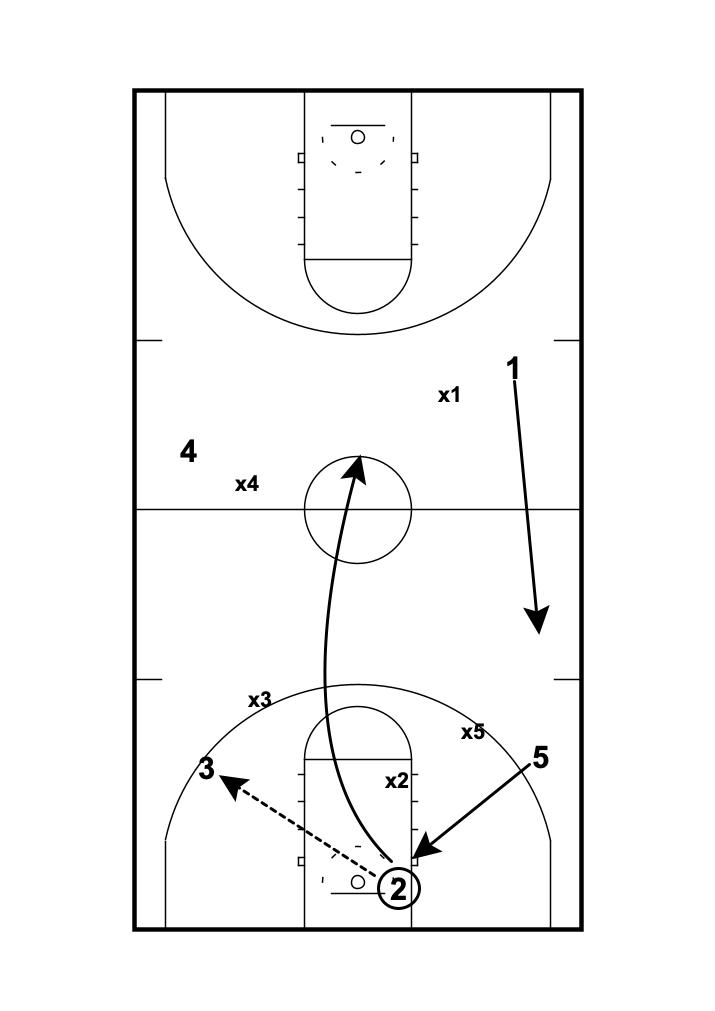

4)サークルムーブ

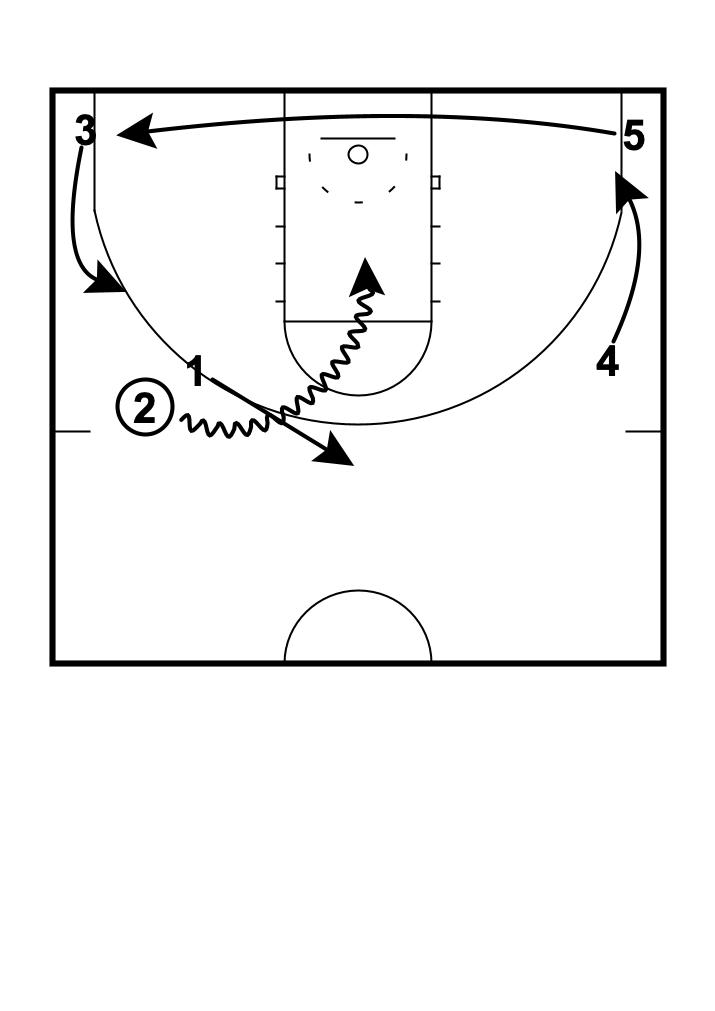

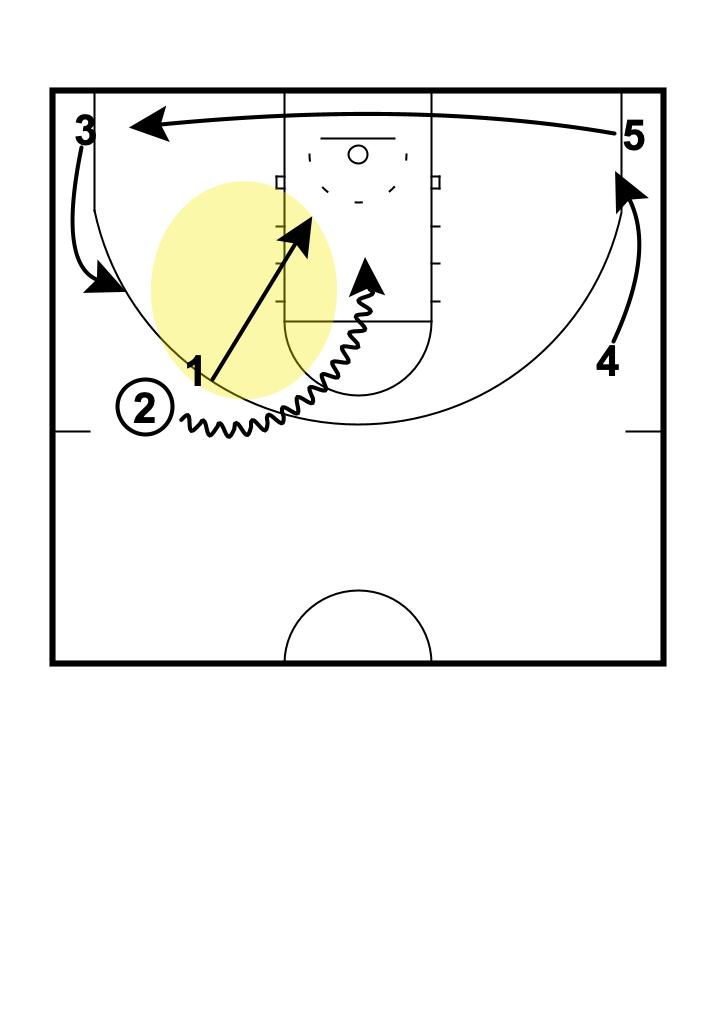

次はドライブへの合わせです。リード&リアクトではかなり重要な部分になります。

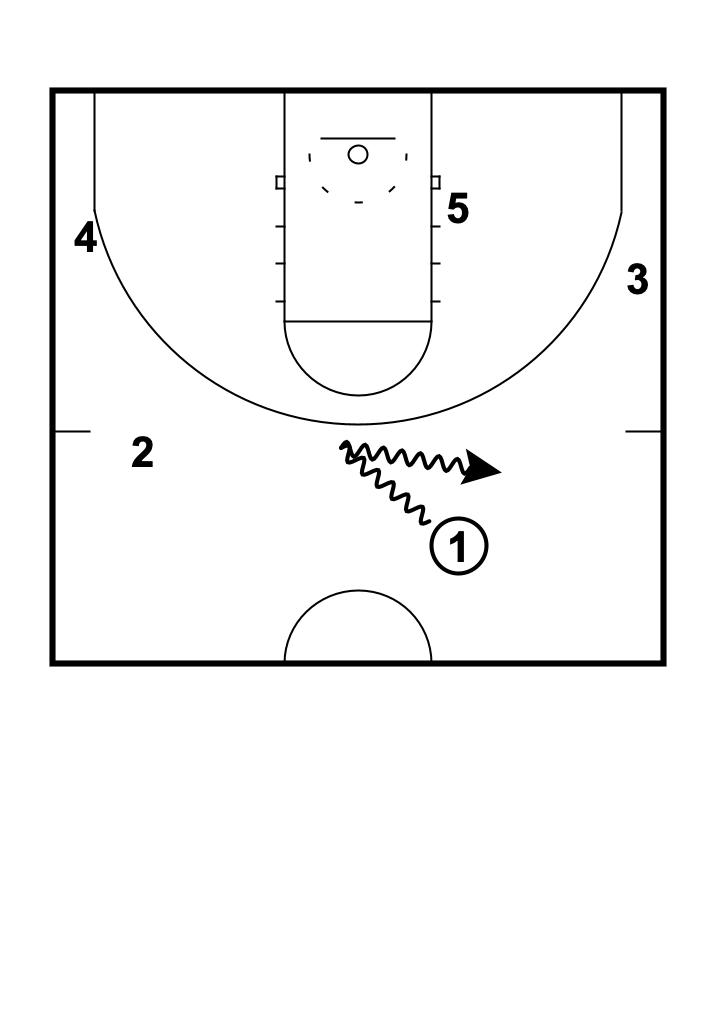

1がノースサウスにドライブしました。

当然、そこにディフェンスは寄ります。

そこで周囲の4人が合わせます。

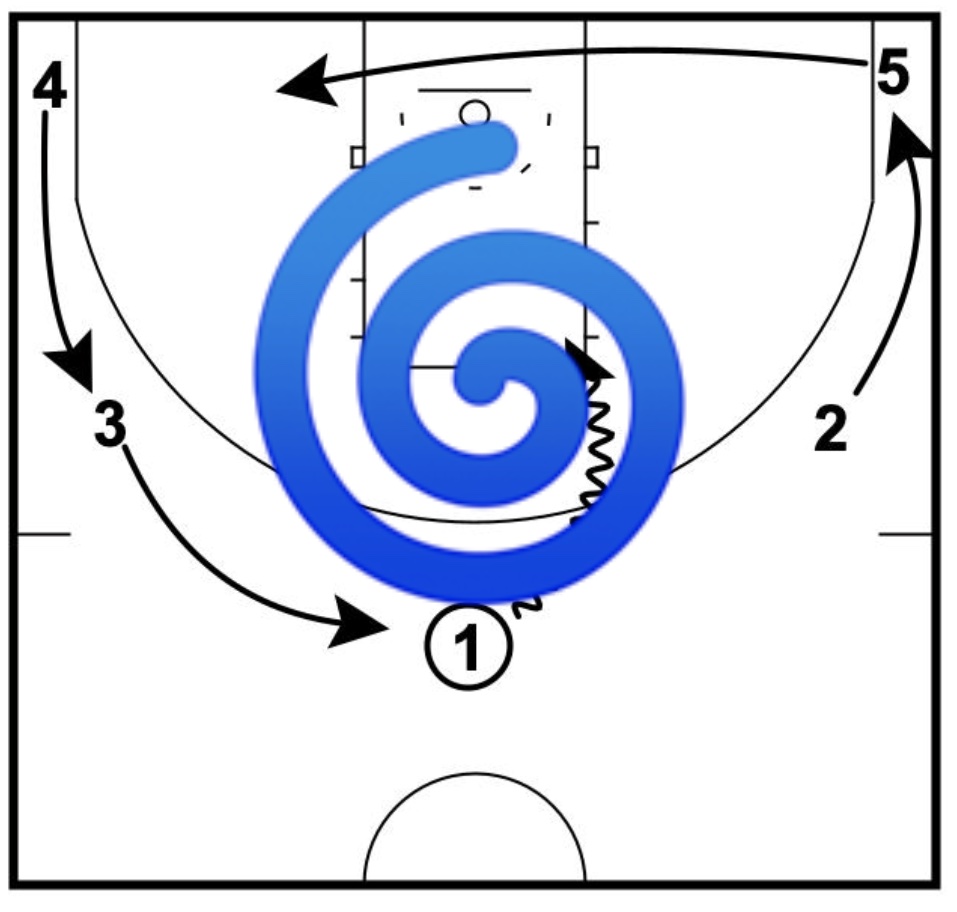

サークル(円)のように、ぐるっと回るのです。

- 右にドライブしたら、右に回る

- 左にドライブしたら、左に回る

という原則です。

「うずまき」のような動きになります。

他の例は、こんな感じです。

これがサークルムーブです。

5)ポストスライド

これはサークルムーブの、ポスト版ですね。

ドライブが来たら、遠ざかるように動きましょう。

ミドルドライブには、サークル。

3アウト2インで、インサイドに2人いても基本的には同じです。

ポストの人も、うずまきのようにぐるっと合わせましょう。

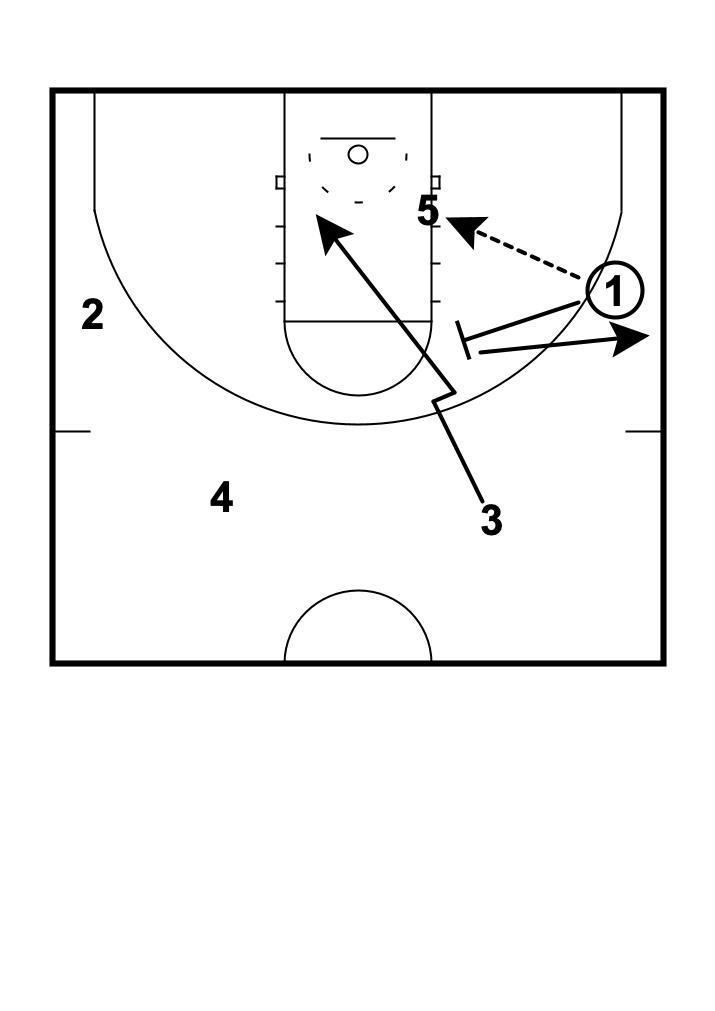

6)ベースラインドライブ

これはサークルムーブの例外です。

ドライブがベースライン沿いのときは、サークルに動かずに、コーナーにステイしましょう。ってことです。

理由はシンプルで、この方がパスしやすいからです。

4アウト1イン、5アウトのときはよくある動きです。ぜひ覚えておきましょう。

中級編:スクリーンプレイとサークルリバース

以上に紹介した6つのレイヤーだけでも、十分に試合になります。

その上で、さらに上のレベルとして、中級編をご紹介します。

- ピン&スキップ

- サークルリバース

- ポストスクリーン

- バックスクリーン

- マルチスクリーン

- ボールスクリーン

この6つです。

主にスクリーンプレイになります。

動画ではこちら!

7)ピン&スキップ

ディフェンスがボールサイドに寄ってポジション取りをしたときは、このスクリーンが有効です。

- がびょうで留めるようにして

- フレアスクリーン

- スキップパス

というプレイですね。

マンツーマンだけでなく、ゾーンにも使えます。

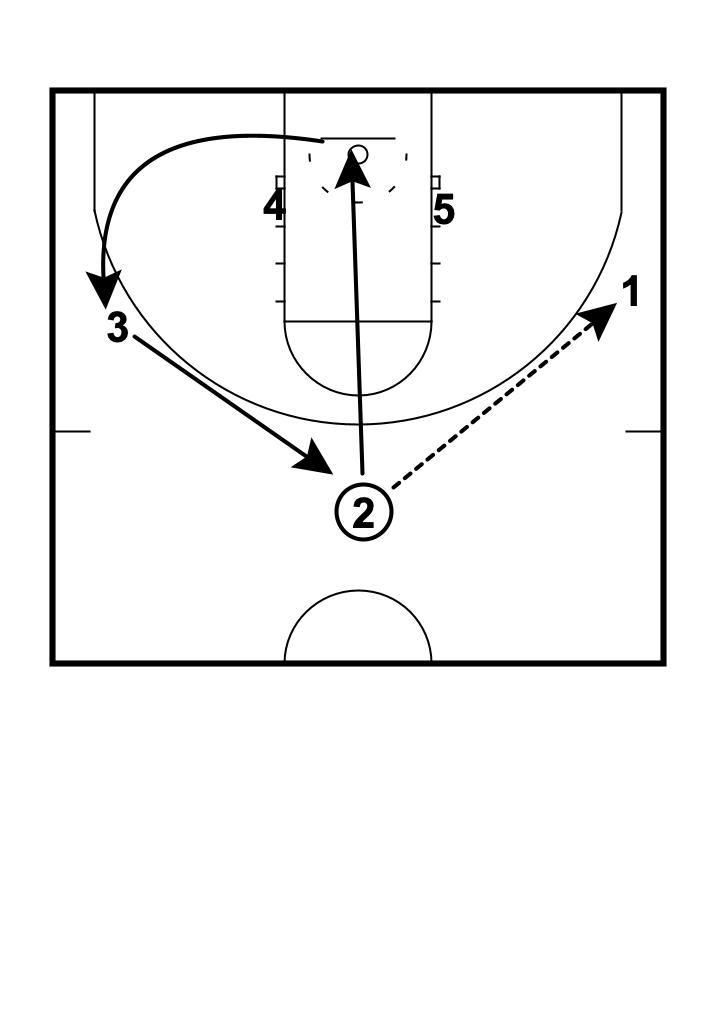

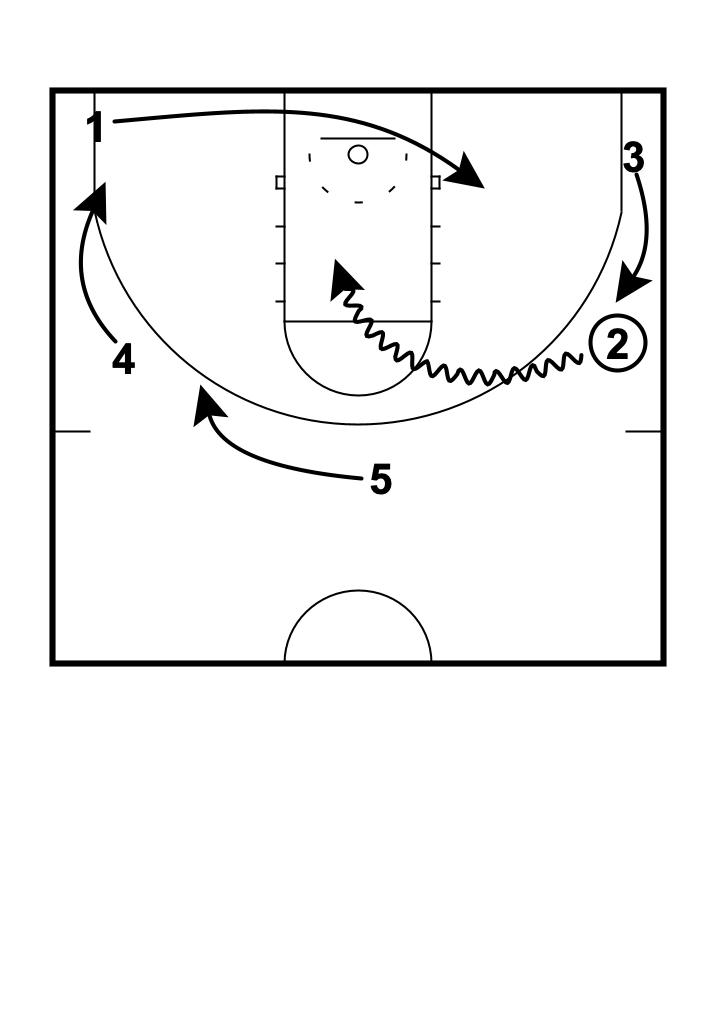

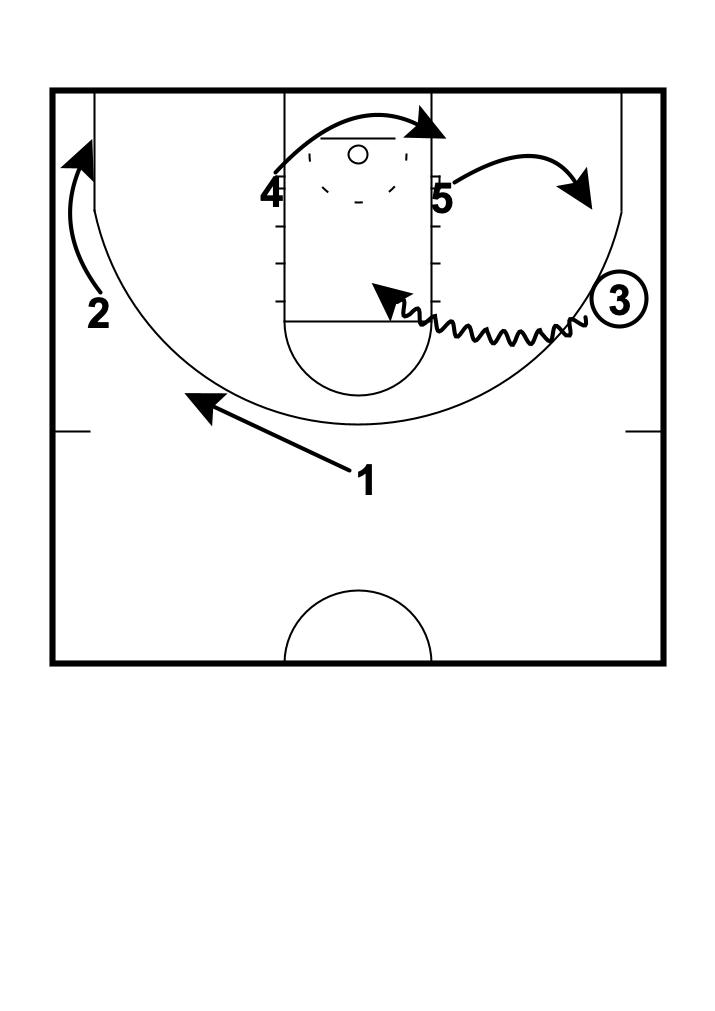

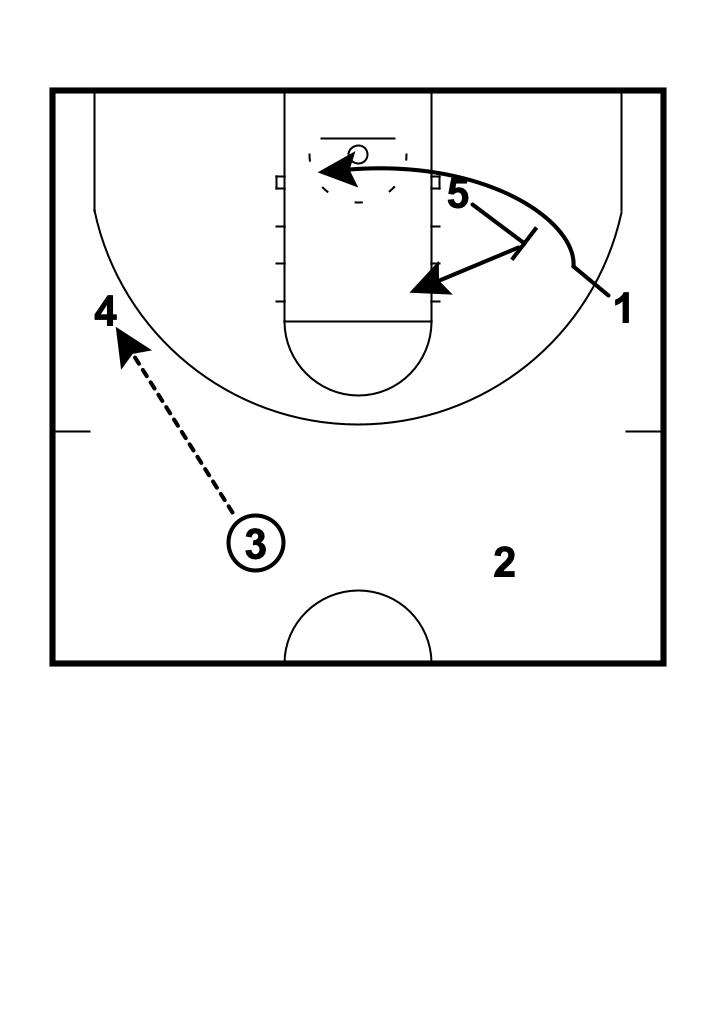

8)サークルリバース

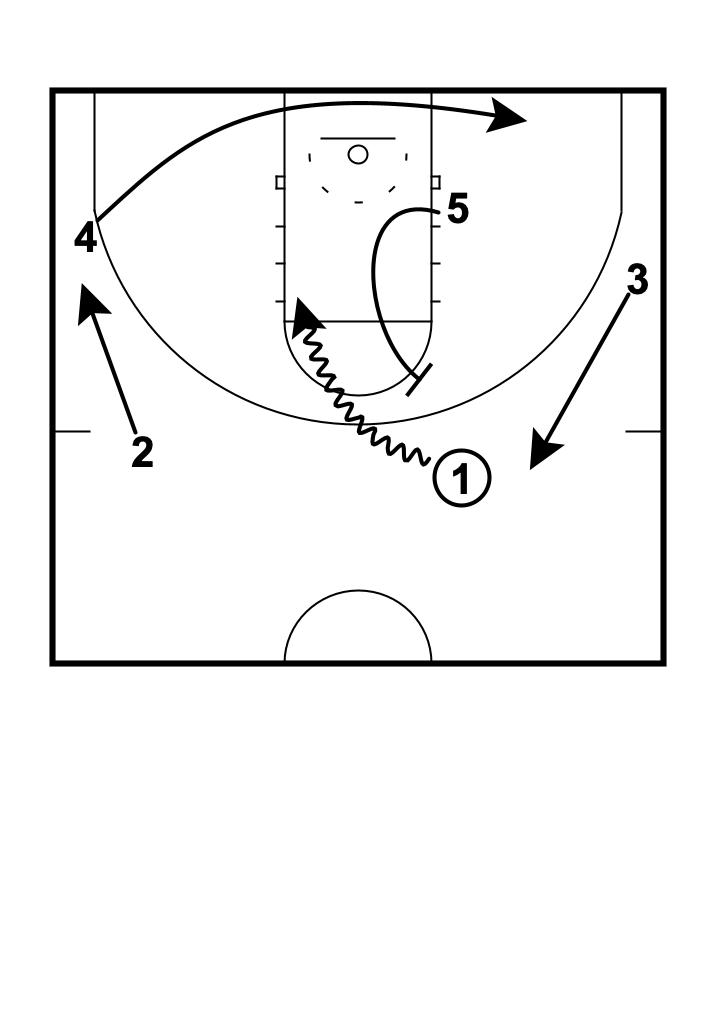

サークルムーブの続編です。

これは、教えないと絶対に選手がやらないことです。必ず教えておきましょう。

- ドライブにサークルで動く

- ドリブルが止まったら

- 逆回りに動く

というプレイです。

逆戻りをすると、ディフェンスを振り切ってかんたんにボールがもらえることが多いです。

ボールマンの1は、慌てずにちゃんとストップ。ピボットを踏みましょう。

9)ポストスクリーン

ポストマンはボールをもらうだけでなく、スクリーナーになっても良い。というルールです。

特にボールが逆サイドにあるときに、スクリーンが効きます。

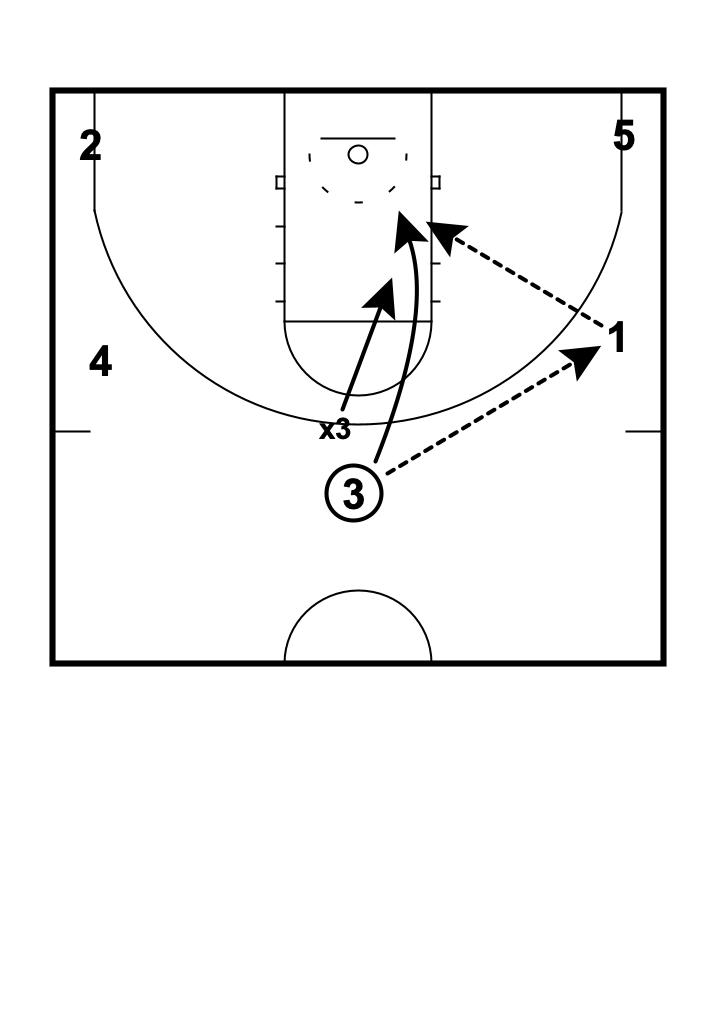

10)バックスクリーン

パス&カットした選手が、そのまま逆サイドに抜けるのではなく、スクリーンをかけましょう。というルールです。

スクリーンをかけるときは、味方の名前を呼びましょう。

コミュニケーションを図らないと、うまくいきません。

こういった「不意をつかれるプレイ」はたまにやると、かんたんに2点取れます。

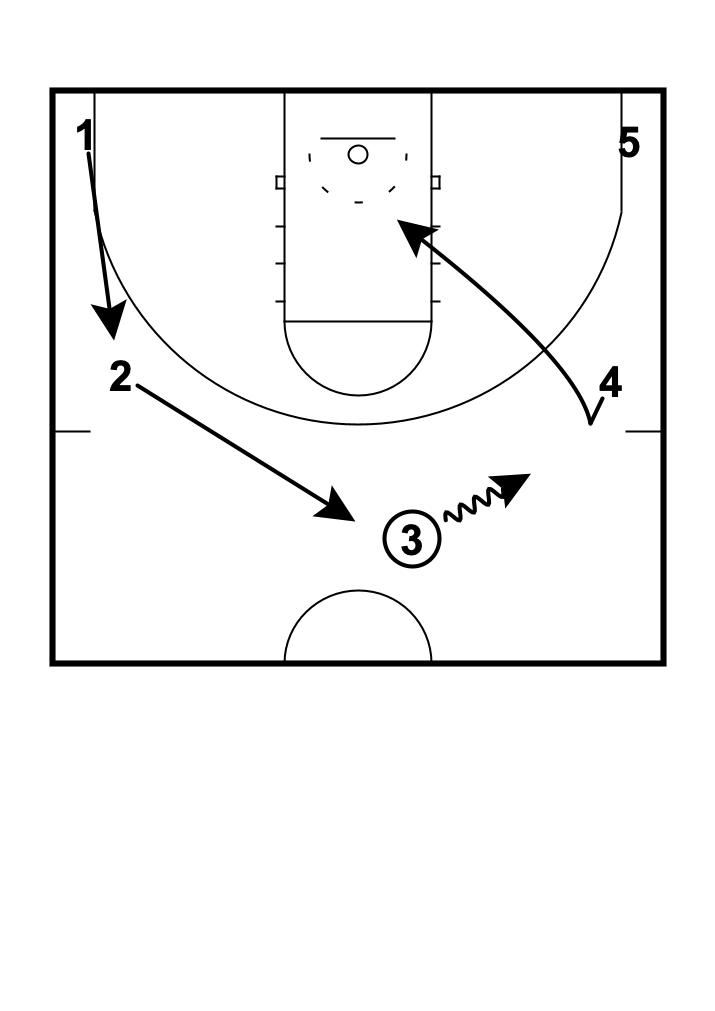

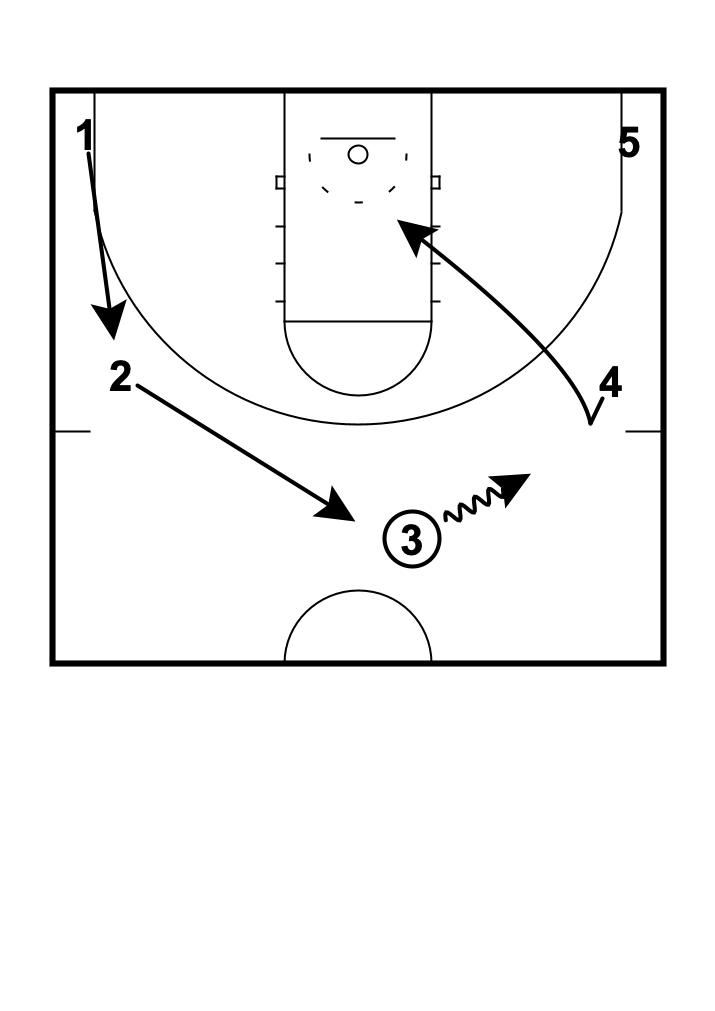

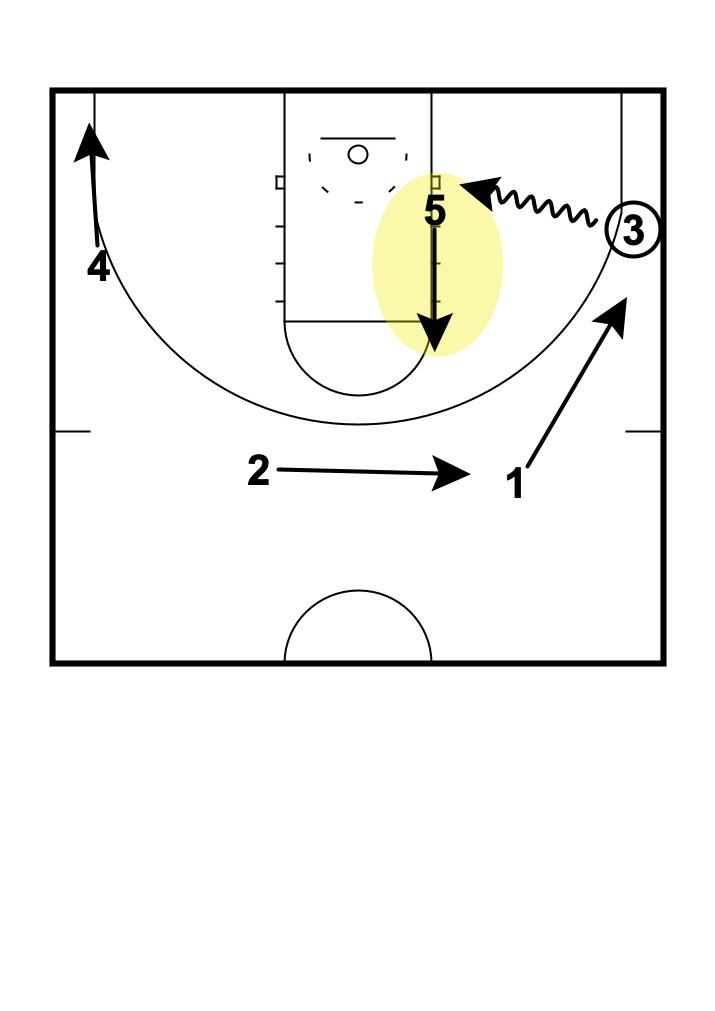

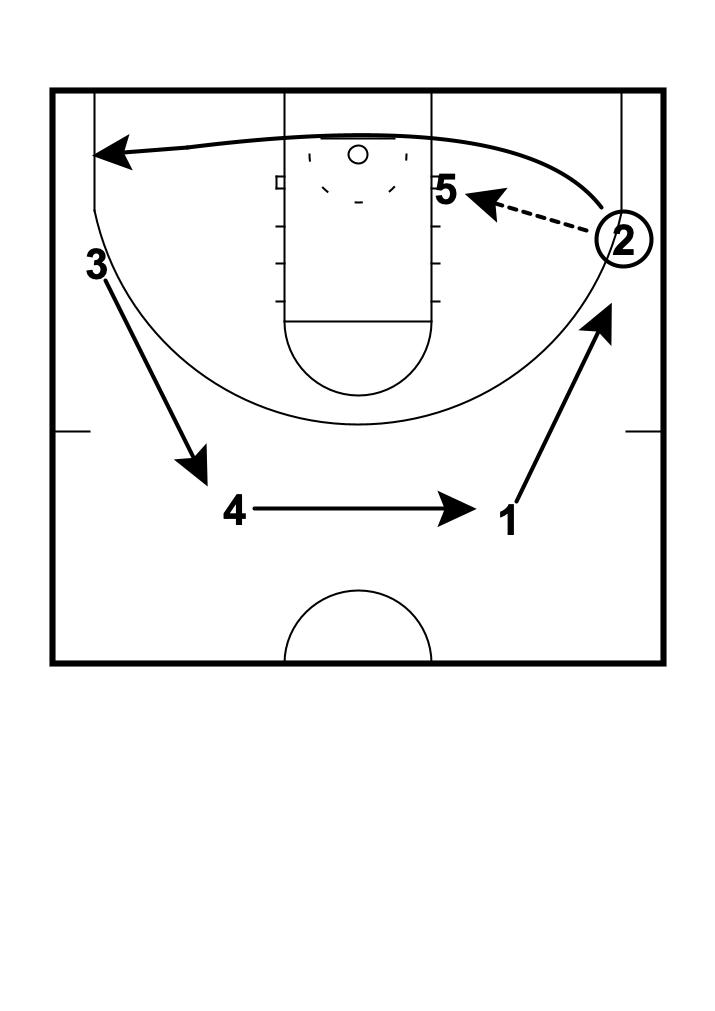

11)マルチスクリーン

2人以上のスクリーンが、同時にセットするプレイです。

まず2がパス&カット。

2がバックスクリーン。

同時に4もダウンスクリーン。

5は2人のスクリーンを使ってフリーに。

これも呼吸が合わないとうまくいきません。

声を出して、名前を呼びましょう。

12)ボールスクリーン

ボールマンにスクリーンに行くプレイです。

約束事としては、ドリブラーが「後ろに下がったら」ボールにスクリーンする。としています。

こういったトリガー(引き金・合図)を決めておくことは、とても有効です。

オプションを広げるリスク

けっこう複雑なものもありますよね。

このあたりのプレイができれば、基本のレイヤーだけよりも、得点チャンスが増えることは間違いありません。

ただし、オプションを増やせば増やすほど、プレイが複雑になって、選手が迷いやすくなります。

どのくらいまでオプションを広げるのか。その見極めがとても大事です。

選手の理解度に合わせて、チームに最適なルールづくりをしましょう。

上級編:フルコートでのプレイ

さて、最後は上級編です。

上級編は難しい、というよりも「フルコート(オールコート)」での約束事が多くなってきます。

このへんは、特に言わなくても十分試合ができます。

でも、より細かいチームルールを設定したい方は、ぜひ参考にしてください。

目次はこのようになります。

- ポストパス&カット

- コーナーカット

- パワードリブル

- アドバンスドポストスライド

- トランジション

- プレスブレイク

- フルコートトラップ

- フロー

動画もぜひ!

13)ポストパス&カット

初級のレイヤーでは「ポストに入れたら、カットしましょう」だけでしたね。

これにさらに選択肢を増やします。

まずはコーナーに広がる。1がシューターなら、これは使えますね。

もう1つは、エルボーの位置でスクリーンする方法。

エルボースクリーンすると、ポストにカバーが行けません。

1にも3にもパスのチャンスができます。

3がバックドアに抜けるのもいいでしょう。

こんなふうに、あくまでディフェンスを見て動けると、効果が倍増するよね。っていうルールの追加です。

14)コーナーカット

パス&カットの発展です。

こんな感じで、リターンパスが入れば、そりゃ理想ですね。

でも、ディフェンスもジャンプ・トゥ・ザ・ボールして、そうはかんたんにパスさせてくれません。

そんなときは、コーナーの味方にスクリーンしましょう。

またはシンプルにスペースを広げるために、コーナーにカットするのもありです。

もらえなかったとき、ただ抜けるんじゃなくて、もうひと工夫しましょう。というルールです。

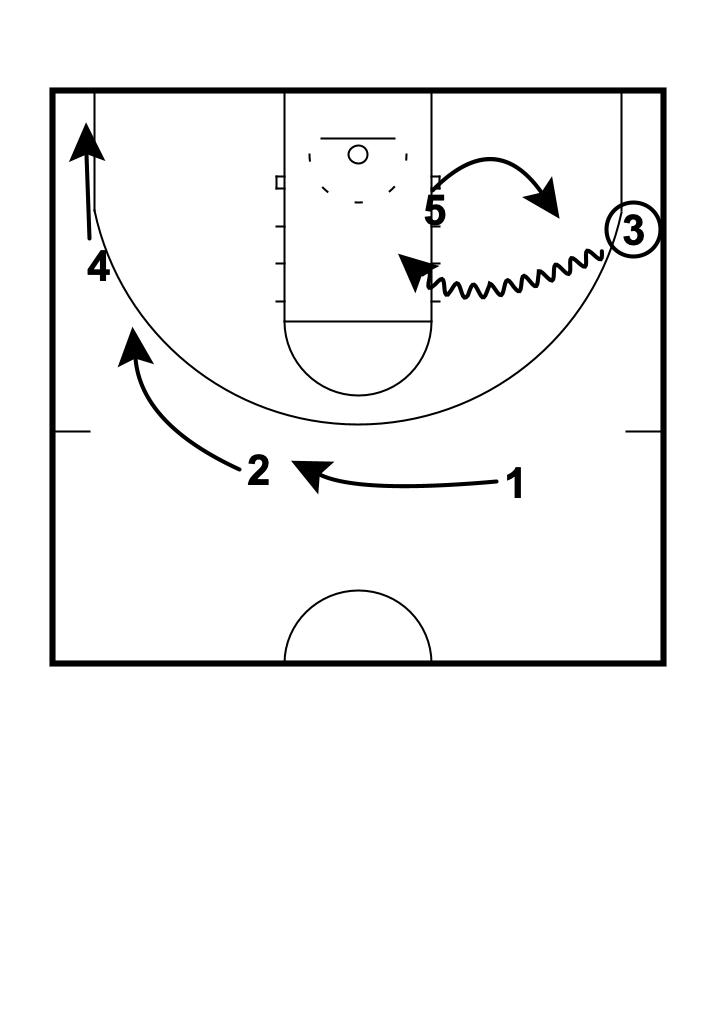

15)パワードリブル

イーストウエストに、横にドリブルしたとき、ハンドオフに合わせましょう。というルールです。

ディフェンスが強くなってくると、ノースサウスのドライブがなかなか決まりません。

そこでイーストウエストのハンドオフをうまく使うべきなのです。

スクリーンがかかれば、ピックのプレイと同じように、ドリブラーにもスクリーナーにもチャンスができます。

周りはサークルムーブで合わせです。

16)アドバンスドポストスライド

ポストにいても、ドライブが起きたらサークルに合わせろ。これが初級レイヤーでした。

上級では、「動かない選択肢もありだよ」というルールです。

動かないというより、ショートコーナーに一歩広がって合わせる感じになります。

NBAとかで、よく見ますよね?

ここでパスを受ければ「即ダンク」につながるのでダンカースポットとも呼ばれます。

動くか、動かないか。これも目的を持って状況判断できると、プレイがさらによくなります。

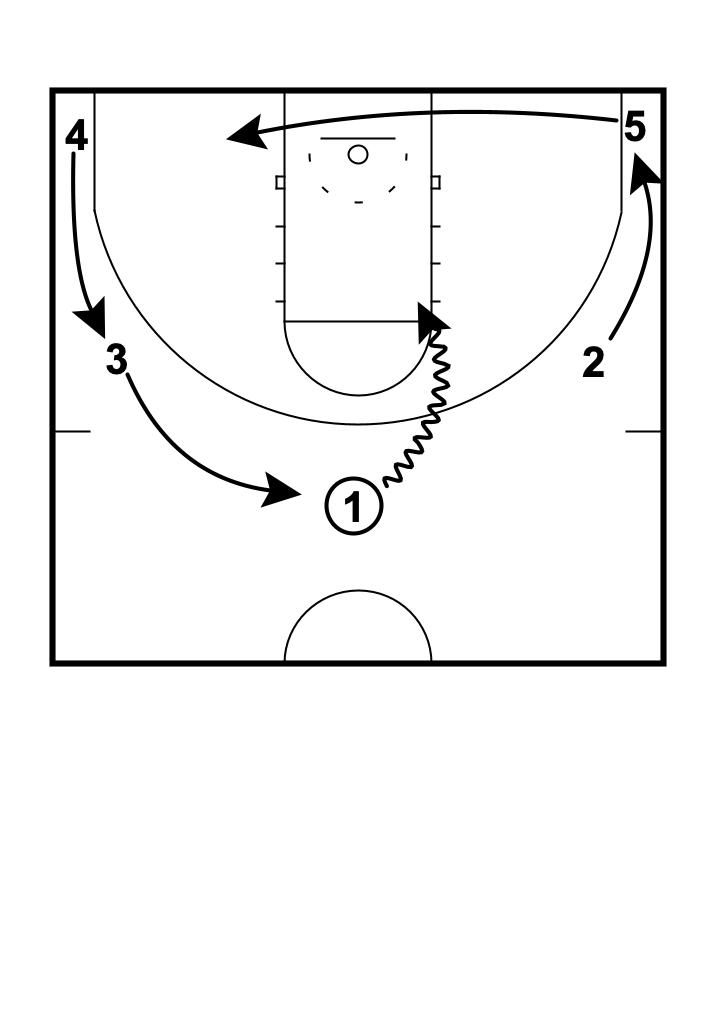

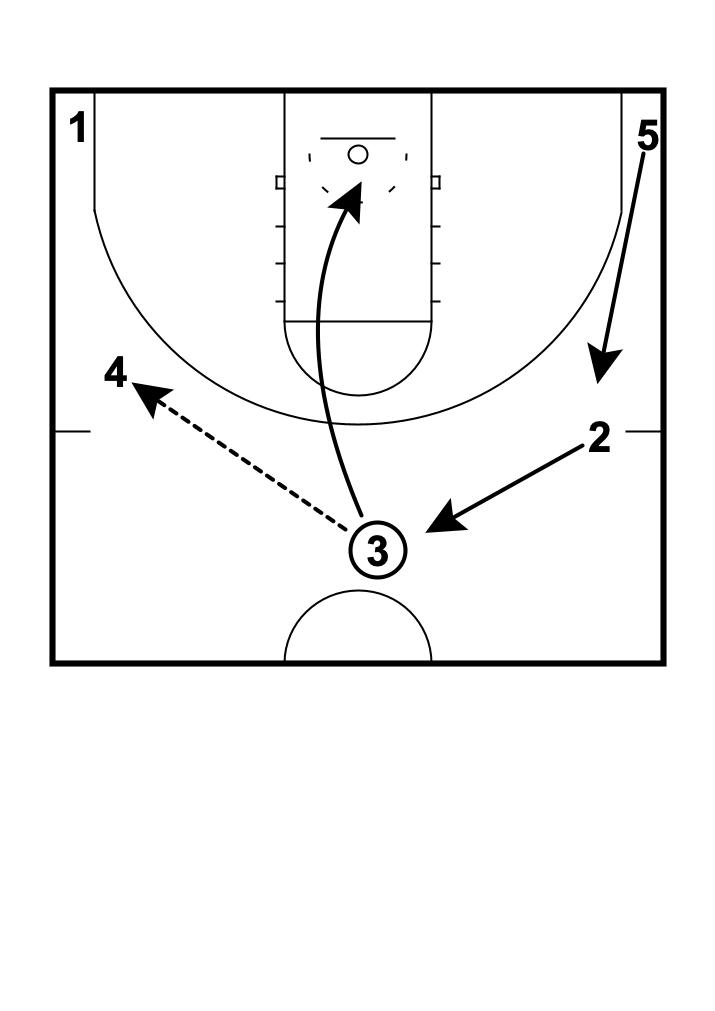

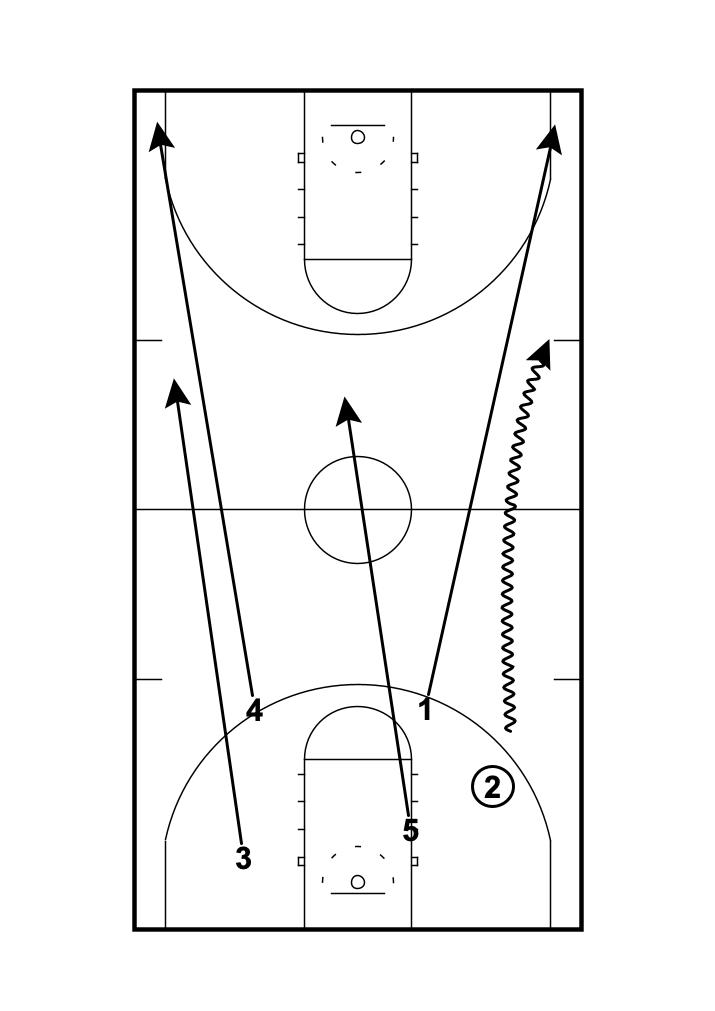

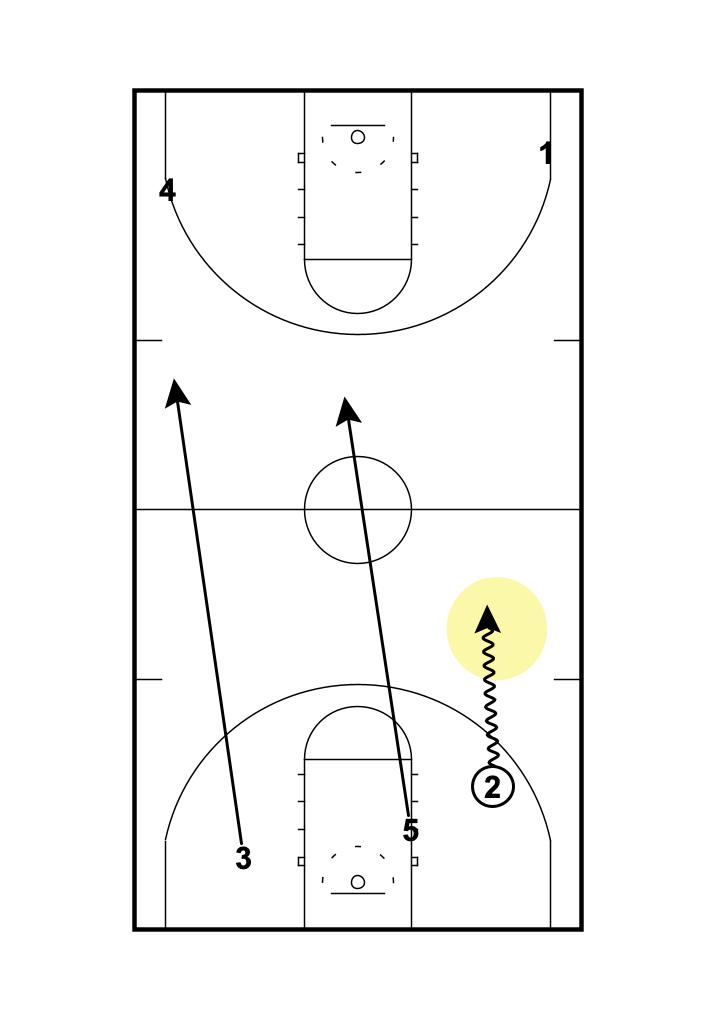

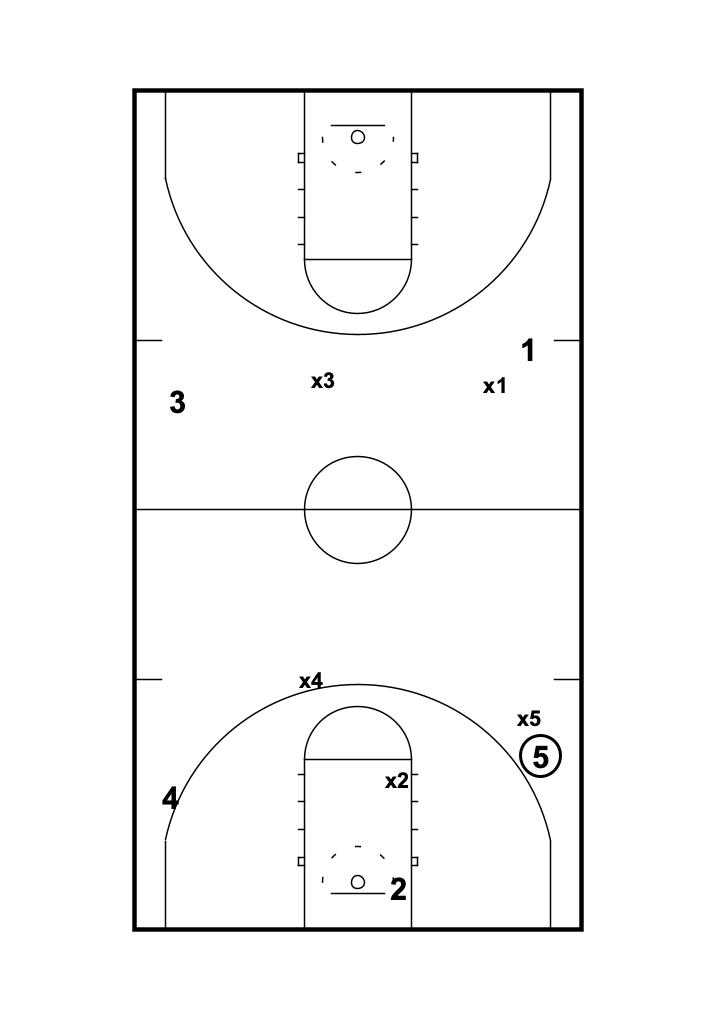

17)トランジション

ここからがフルコートです。

速攻の走るコースのルールです。

- 1がボール運び

- センター5がリングに走る(リムラン)

- 2と3はウイングを走る

- リバウンダー4は一番最後(トレーラー)

センターがいなくて、5アウトの場合は、リムランナーなしでもいいでしょう。

1つ付け加えることは、ウイングの走りです。

ウイングの1と4がエンドラインまで到着した。

このとき、まだボールマンがバックコートだったとします。

このときは、1と4はスイングしましょう。

立ち止まっていると、ディフェンスされやすいので、交差です。

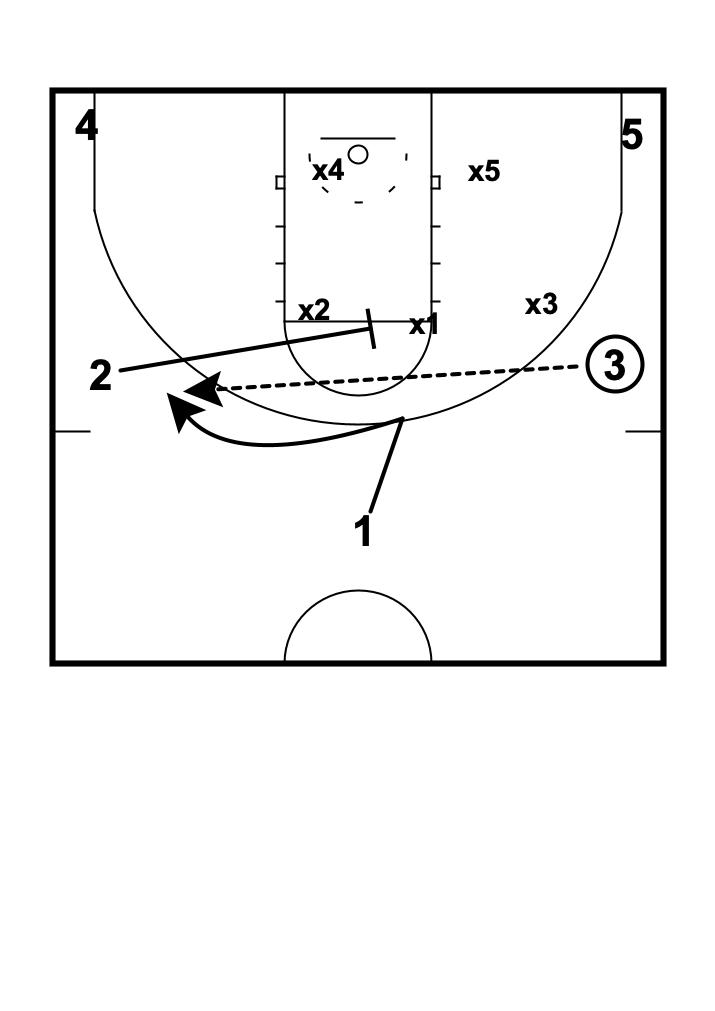

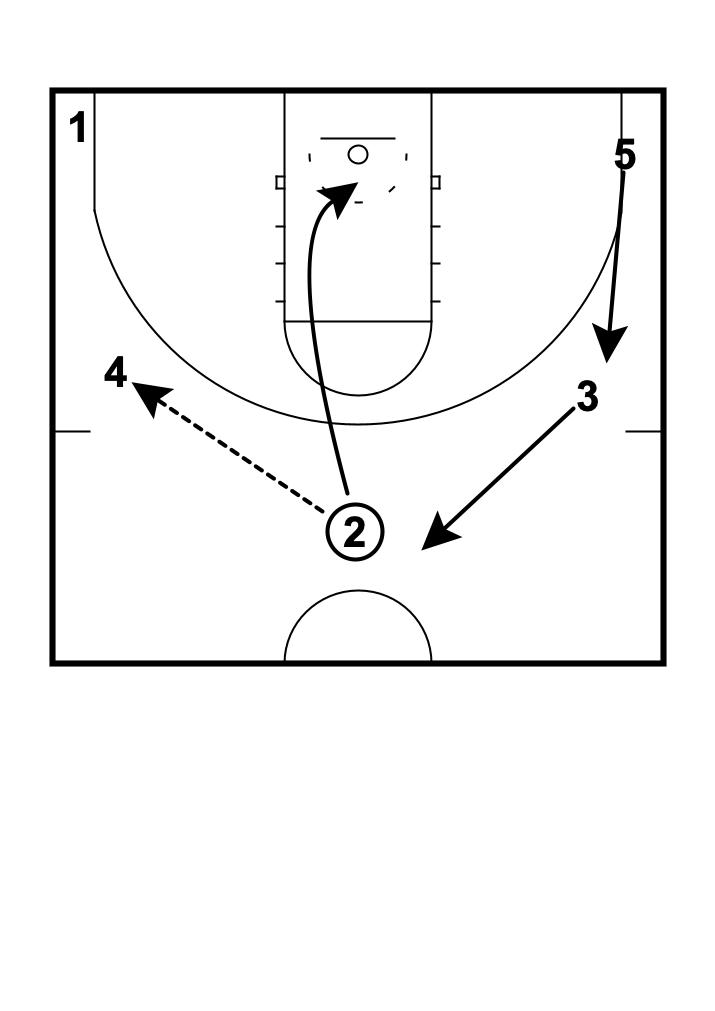

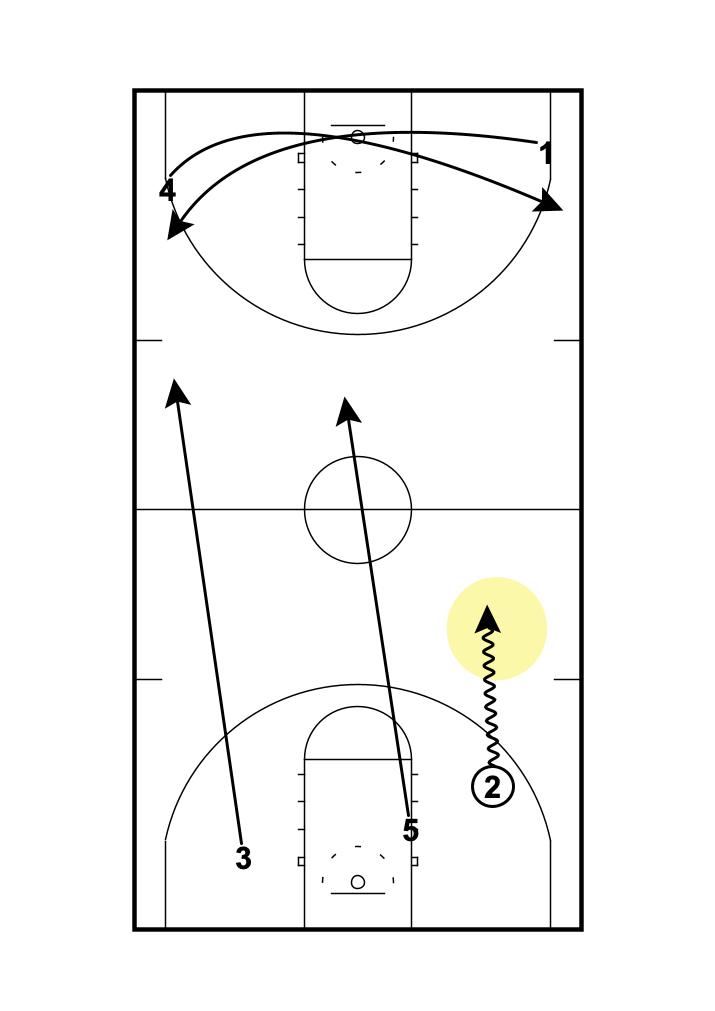

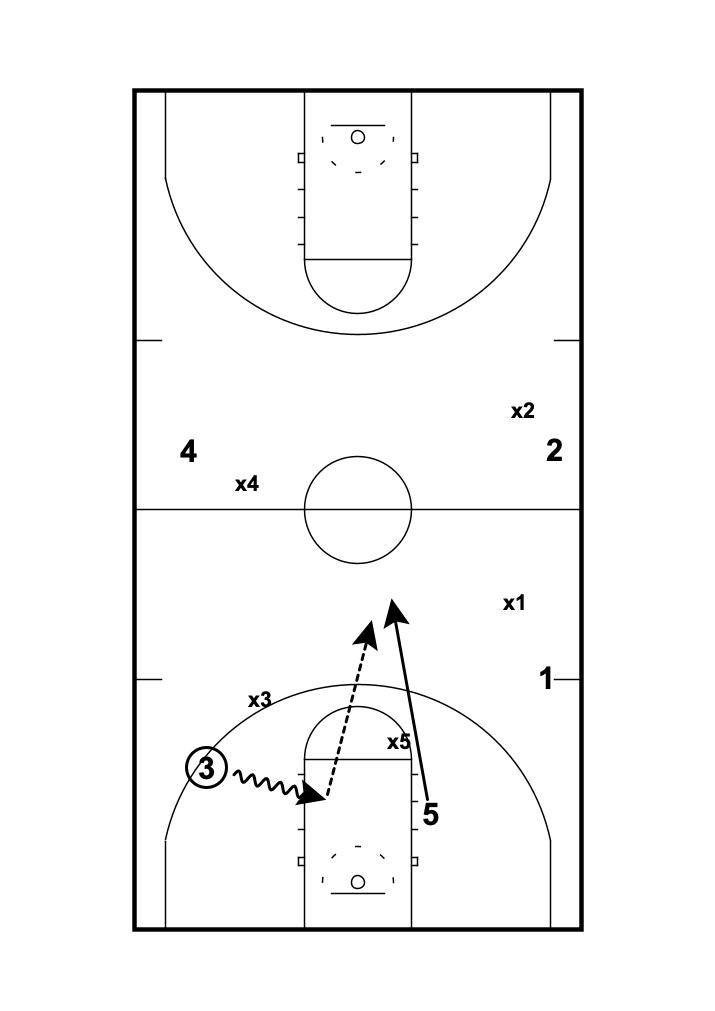

18)プレスブレイク

速攻の走るコースを行くだけで、ボールが運べれば言うことなしです。

でも、ディフェンスがプレスすることがあります。

こんなときは、先行したウイングがフラッシュしてボールをつなぎましょう。

「プレスされたら対角がフラッシュ」は合言葉として覚えておきましょう。

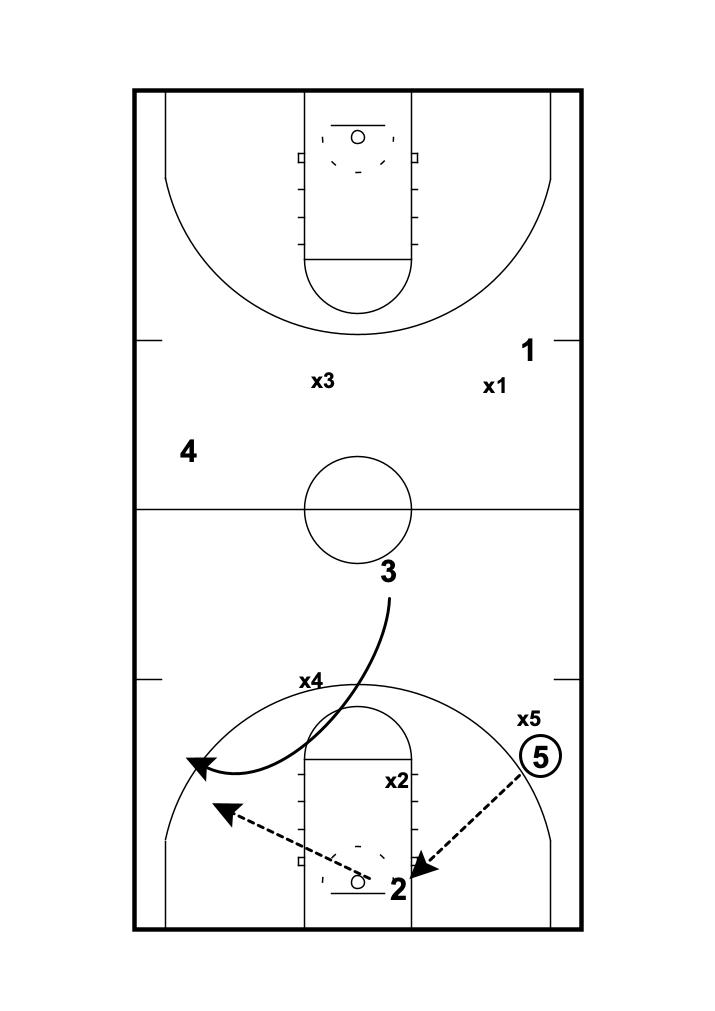

19)フルコートトラップ

ディフェンスがより積極的に、トラップに来たときの対処です。

まずは挟まれる前に、パスを返す場所をつくっておきましょう。

マンツーマンプレスであれば、パスをした2がノースサウスにカッティングするのも有効です。

ドリブルアットでバックカット。というルールがここでも使えます。

20)フロー

以上が、すべてです。

ここまでの19のレイヤーを練習し、実際の5対5で流れるように(フロー)プレイできるようにしましょう。

まとめ:バスケの原則を教えよう!

さて、リード&リアクト、いかがだったでしょうか?

これらは「必ずこれをやれ」というセットプレイではなく、バスケットボールの考え方そのものだと思ってください。

- ディフェンスを見て

- 味方を見て

- 判断する

というバスケの原則を教え、選手の自主性を大切にすることで、プレイヤーは伸びていくものです。

そのためのシステムとして、リード&リアクトがあります。

このプレイをすべて真似しなくてもOKです。

むしろ、最初の6つくらいで、十分ではないでしょうか。

あなたのチームに合った形で、オフェンスを作り上げてください!

参考文献

日高先生のDVDが日本一です。

より詳しく学びたい方は、ぜひどうぞ。

記事を最後までお読みくださり、感謝しています!

このブログをお読みのあなたは、きっとバスケの悩み、特にチームづくりのことでいろいろと悩んでいることでしょう。

そんなあなたはぜひ「バスケの大学メルマガ」をのぞいてみてください。

同じように指導に悩み、解決してきたわたしが、チームづくりのノウハウをお伝えします。

最初の1通目で「練習メニューの作り方」という特典動画もプレゼントしてます。