こんにちは、三原です。

今まで、バスケのファンダメンタル講座を連載してきました。

そして、今回から戦術講座です!

第1回目の今日は「バスケの試合はどこを見ればいいか」です。

専門家になるための視点を、わかりやすくお伝えします。楽しんでください。

YouTubeでもお話ししています。

音声だけでも学べるような動画ですので、聞き流しだけでもぜひどうぞ。

戦術=分析

さっそく結論ですが、コーチの視点は「分析」です。

バスケットボールは他のサッカーとかに比べてコートは小さいし、人数も少ないです。

なので、試合を見れば、すべてのことが理解できると思いがちです。

ところがどっこい。そんなことはないんです。

実は、1つ1つのプレイって驚くくらい見えてないものなんですよ。

これを実感するために、ちょっとした有名な実験をやってみてください。

この動画では、白チームと黒チームがボールをパスし合っています。

白チームが何回パスをしたか。それを数えてください。では、どうぞ!

数えられましたか?

実はこの動画、パスの回数はどうでもよくて。

途中に出てきた黒いクマに気づきましたか?

おそらく、ほとんどの人が見逃したと思います。

「え?クマ?」と思った人はもう一度見てみてください。

このくらい見えないものを分析する

バスケットボールの試合に置き換えてみると、「クマ」がたくさんあるってことです。

- 自分のチームを見ると、相手チームは見えない

- ボールを見ると、オフボールは見えない

- 1人を見ると、9人が見えない

こういうものなんです。

ファンが試合を楽しむだけだったら、ぜんぜんOKです。ダンクが決まって盛り上がる。それでいいですよね。

でも、専門家のコーチになりたいなら、話は別です。

すべてのプレイをとらえて、バラバラに認知できないと、本当に見えてるとは言えません。

まずは「戦術とは、分析するもの」ということを理解しましょう。

そして、思った以上に、わたしたちはプレイが見えてないと自覚しましょう。

このプレイを分析すると

ということで、実際にプレイを見てください。

少し前に、わたしのチームの試合からとってきました。

どうですか?チャンクできました?

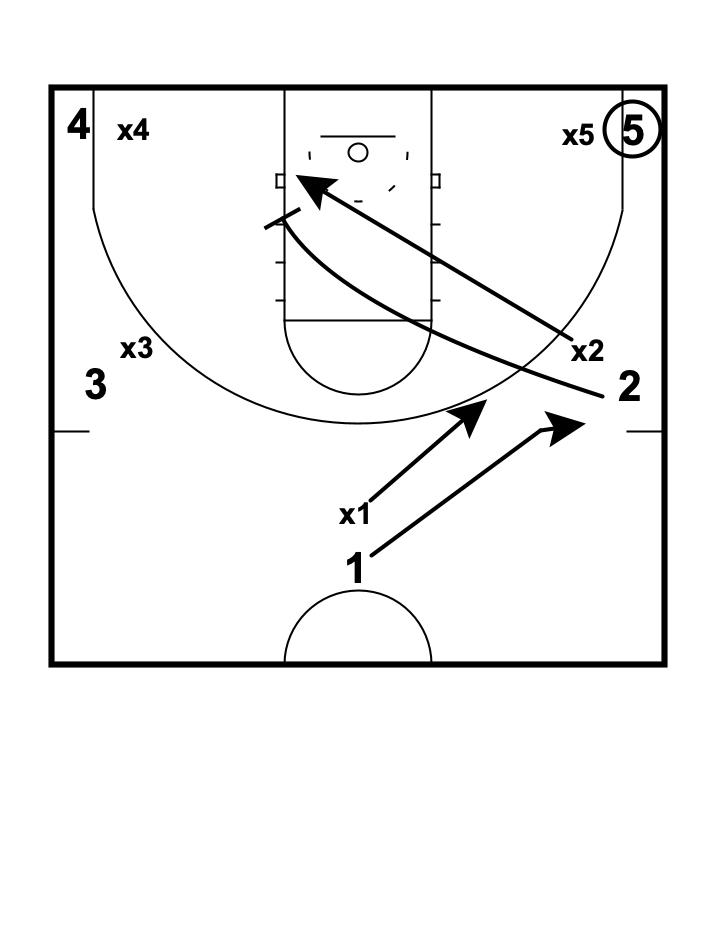

実はたった10秒に、これだけ多くのプレイが含まれていました。

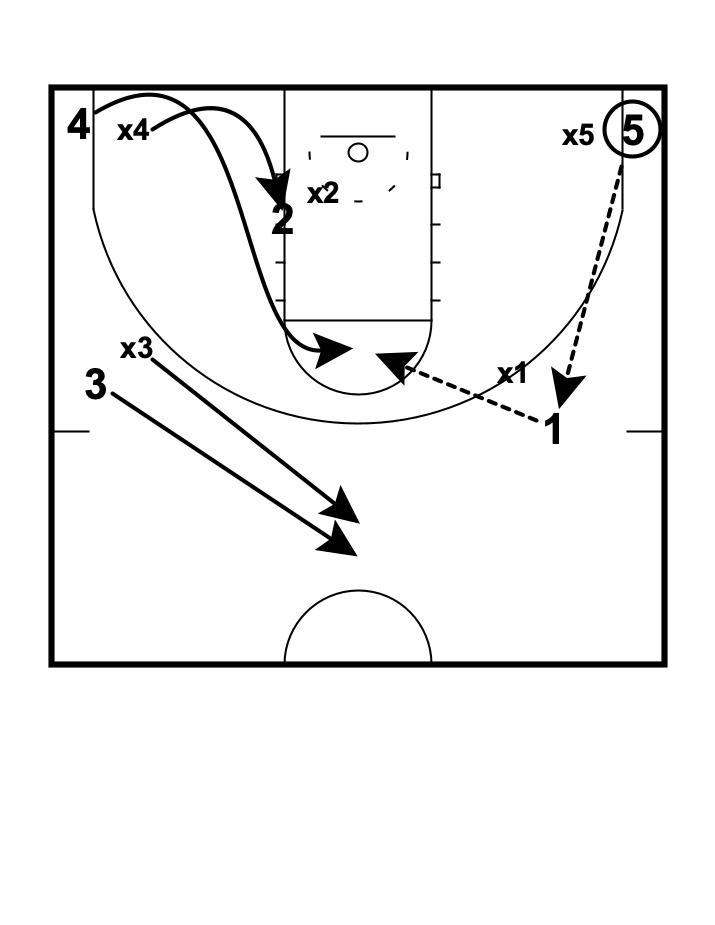

- 5アウト

- ダウンスクリーン

- リプレイス

- ハイロー

- バックドア

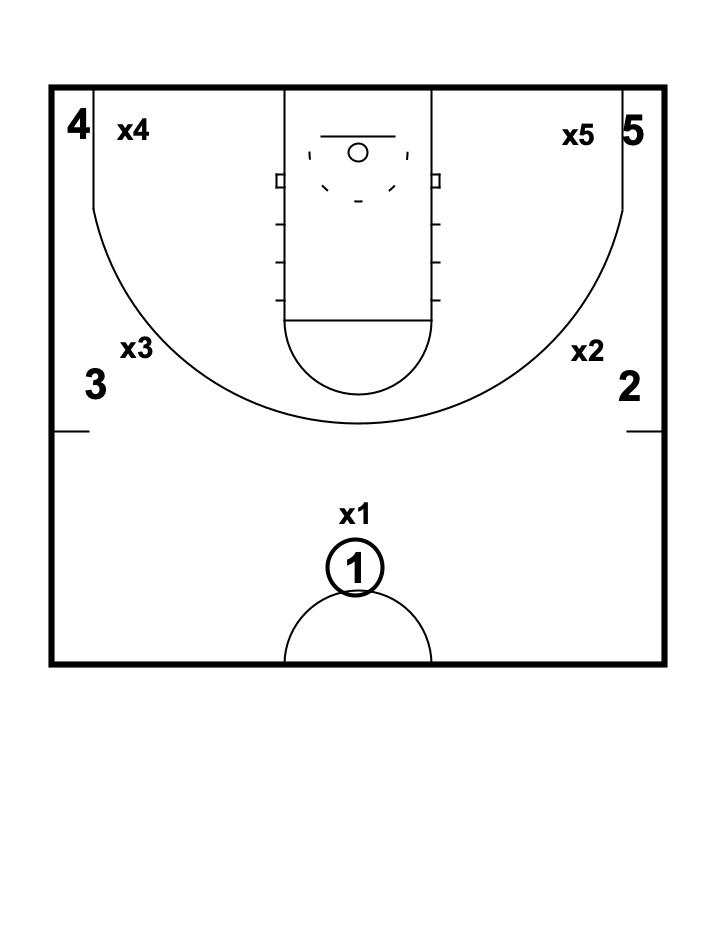

まず、5アウトのセットです。

コーナーにパスをします。

そして、2がダウンスクリーン。

1は2のスペースを埋めるリプレイスをします。

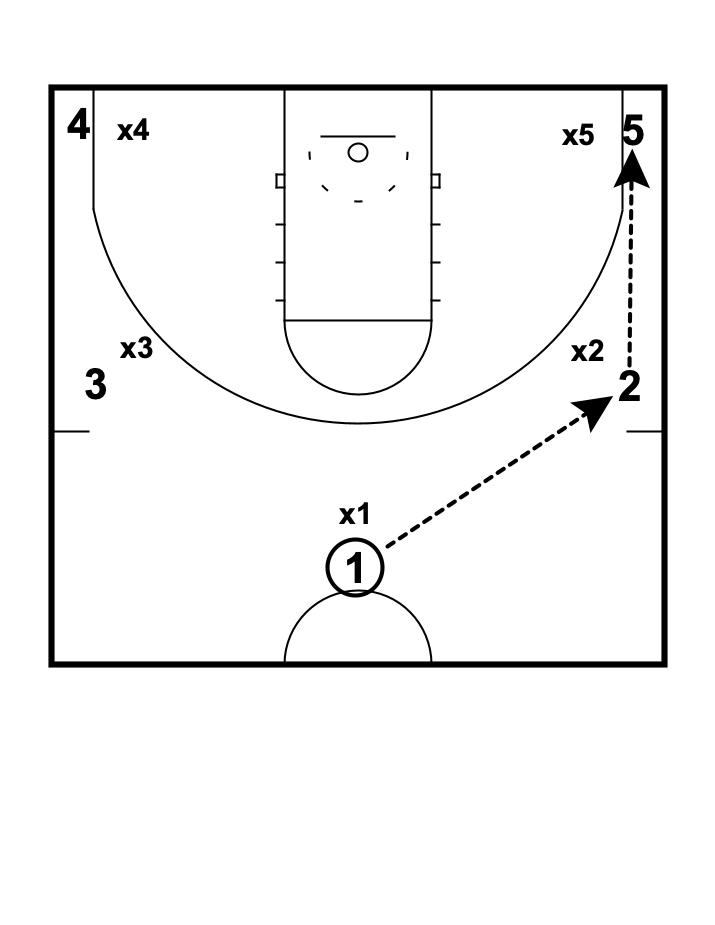

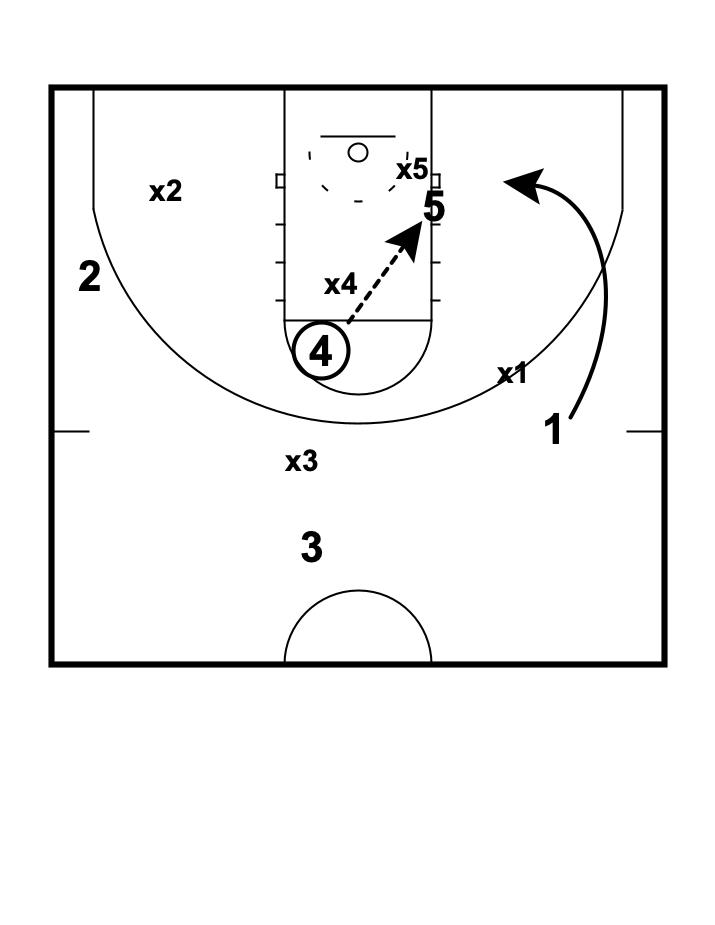

パスが1に渡ったタイミングで、4と5がハイローします。

4がハイポストフラッシュ。5がローポストシールです。

そして5がゴール下でシュートですが、さらに1がバックドアに走り込んでます。

リターンパスがもらえるかもしれないし、リバウンドに備えるためです。

いかがですか?

いかがですか?

最初は「なんとなくパスがつないで、ゴール下でシュートしてる」しか見えない人がほとんどだったと思います。

ぜひもう1回見てみてください。

「たしかに。言われてみれば」って思ってもらえるはずです。

専門家とは「チャンク」する人

まとめます。

専門的なコーチとは、プレイを分解、つまり「チャンクダウン」できる人です。

プレイを分解し、そしてプレイに名前をつけましょう。

それができてはじめて専門家と言えます。

わたしも含めて、なんとなく試合を見ちゃうものです。

楽しむだけならそれでOKですが、専門的に試合を学ぶなら「チャンクダウン」する訓練をしましょう、というお話しです。

記事を最後までお読みくださり、感謝しています!

このブログをお読みのあなたは、きっとバスケの悩み、特にチームづくりのことでいろいろと悩んでいることでしょう。

そんなあなたはぜひ「バスケの大学メルマガ」をのぞいてみてください。

同じように指導に悩み、解決してきたわたしが、チームづくりのノウハウをお伝えします。

最初の1通目で「練習メニューの作り方」という特典動画もプレゼントしてます。